1. Четвертого февраля 1905 года на станции Лихвин произошли народные волнения, ввиду отказа "Правления Московского Общества Подъездных Путей" в полной мере оплатить выполненные наемными рабочими работы по устройству линии.

Многие земляные и неквалифицированные работы по строительству и обустройству земляного полотна на Тула-Лихвинской дороге производились нанятыми местными крестьянами. Они приходили со своим инструментом и подводами. На каждом участке работ присутствовал дорожный мастер, который руководил этой работой и учитывал выполненый объем и качество, а так же вел табель отработаного времени и заработанных денег для каждого из нанятых рабочих.

Местные крестьяне охотно нанимались на данные работы, так как многие местные заводы на лето закрывались, многие крестьяне промышляли отхожим промыслом, а тут предлагались живые деньги почти у них около дома.

Напомню, что со 2 февраля 1905 года началось временное движение поездов от станции Лихвин на Тулу. То есть все, ну или почти все, земляные работы к данному сроку были выполненны. И наемные рабочие стали требовать расчет.

Итак: 4 февраля 1905 года на станции Лихвин Тула-Лихвинской железной дороги жандарм Карпухин и контроллер "Управления дороги" Розенберг послали нарочного в Лихвин с просьбой командировать кого-нибудь из чинов полиции для присутствия при расчете с крестьянами селений, прилегающих к означенной станции, заработанных ими денег. Так как дорожным мастером Антоном Олдоровичем Вяловым своевременно не велись табели на заработанные крестьянами деньги и задерживается расчет.

4 февраля крестьяне стали собираться к вокзалу станции Лихвин и настоятельно требовать расчета, а когда им объявили, что до утверждения "Управлением дороги" табеля, их требования не могут быть удовлетворены, стали угрожать отцепить поезд, на котором готовились к отъезду агенты железной дороги.

На требование жандарма разойтись, крестьяне ответили отказом. Особым поводом к возбуждению недовольства было присутствие самого мастера Вялова.

Карпухиным был составлен протокол, а Розенберг объяснил крестьянам, что он немедленно приступит к расчету, но ожидает утверждения табеля. После этого крестьяне хотя и стали держать себя очень тихо, но они, Карпухин и Розенберг, опасаются как бы не произошло что-либо при открытии кассы и наплыва большой массы народа.

На станцию Лихвин был командирован помощник Лихвинского исправника Рогульский. Крестьяне вели себя тихо. Часть была удовлетворена выданным зароботком сполна, а остальным объявили, что они будут разочтены до 10 февраля.

Все крестьяне разошлись по домам очень мирно.

Мастер Вялов зарекомендовал себя полнейшей небрежностью к своим обязанностям, вследствии чего произошел означенный беспорядок. От должности уволен 5 февраля.

Лихвинским исправником получена из Тулы от "Управления дороги" телеграмма, что крестьян будут расчитывать ежедневно по ярлыкам выдаваемым командированными агентами железной дороги, о чем крестьян поставили в известность.

По стране уже шла революция, а до револционных волнений в Лихвинском уезде 1905 года оставалось пол года...

2. Хочу заметить, что при проектировании прохождения Тула-Лихвинской железной дороги изначально мало учитывали грузо и пассажирооборот на расстоянии в 45 верст от Тулы, т.е. ближе этого расстояния считали их незначительным. Поэтому в проекте трассу железной дороги прокладывали напрямую от Тулы к Дубенскому чугуноплавильному заводу, а далее к Ханинскому и Богдано-Петровскому заводам.

2. Хочу заметить, что при проектировании прохождения Тула-Лихвинской железной дороги изначально мало учитывали грузо и пассажирооборот на расстоянии в 45 верст от Тулы, т.е. ближе этого расстояния считали их незначительным. Поэтому в проекте трассу железной дороги прокладывали напрямую от Тулы к Дубенскому чугуноплавильному заводу, а далее к Ханинскому и Богдано-Петровскому заводам.

Жизнь, однако, внесла свои коррективы. Еще на стадии отчуждения земли стало понятно, что дешевле (или вообще бесплатно) провести трассу железной дороги по казенным землям (что прямо было отражено в уставе МОПП), а не выкупать у частников. Далее местные собственники видели насколько выгодно прохождение всепогодной, круглогодичной дороги вблизи их предприятий и угодий, и как это благотворно влияет на бизнес. Поэтому они стремились склонить прохождение трассы дороги ближе или через свои земли, уменьшая выкупную стоимость земли (Философова, Киселева, Мальцев) или меняясь территориями (Мосолов). К тому же в районе будущих, но изначально незапланированных, станций Рвы и Кураково были залежи руды, каменного угля и известнякового камня, что так же повлияло на решение изменить маршрут трассы железной дороги и на увеличение грузооборота, что должно привести к увеличению конечной прибыли.

Однако эти изменения привели к тому, что длина линии узкоколейки увеличилась, на примерно, 15 верст и появилось множество кривых малого радиуса.

Как обычно строятся железные дороги? От начального, до конечного пункта железная дорога идет (желательно) по прямой, кратчайшему маршруту, что уменьшает расстояние, время и, в конце концов, стоимость доставки грузов. К небольшим потребителям и производителям обычно ответвляют линии от основного пути. Тула-Лихвинская задумывалась примерно так же, но построилась не так. Главный путь проходил через всех заинтересованных поставщиков.

Несмотря на такой всеобщий охват поставщиков товаров и потребителей, дорога не смогла набрать необходимый грузооборот и поэтому строилась в узкоколейном варианте, который обходится дешевле в постройке, стоимости подвижного состава и стоимости отчуждаемой земли.

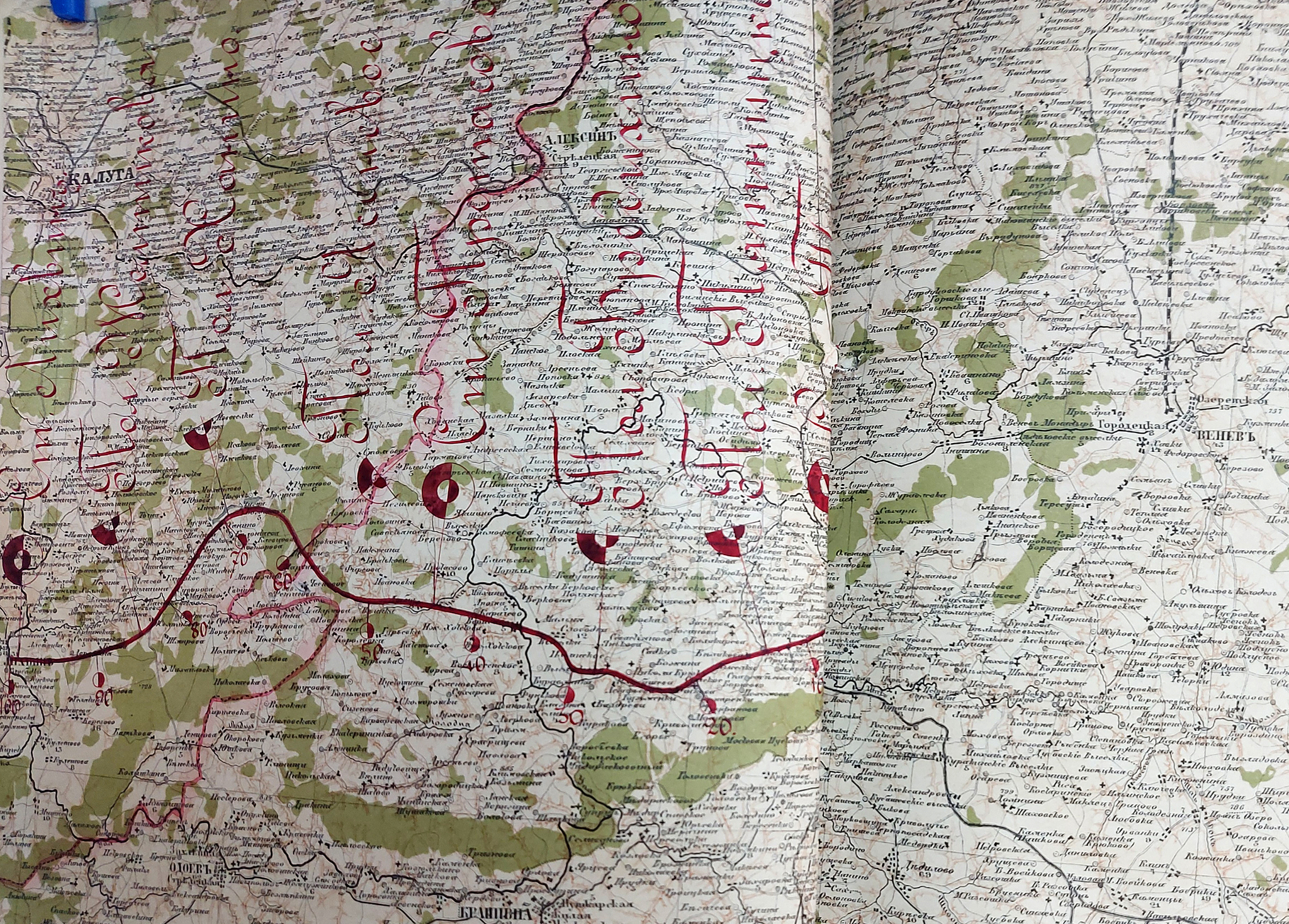

Однако "Московское Общество для сооружения и эксплоатации подъездных железнодорожных путей в России" видело

перспективу развития дороги, увеличения её грузо и пассажирооборота, а потому к концу 1912 года предложило продлить её на восток до Рязани, а

на запад до Рославля, образуя Средне-Русскую железную дорогу. При этом эта дорога должан была проходить от Рязани через города Венев, Тулу, Козельск, Сухиничи и Рославль. При этом должна быть использована Тула-Лихвинская узкоколейная железная дорога, которую должны перешить на широкую колею и спрямить некоторые участки. Через Тулу эта железная дорога должна была пройти примерно от нынешней ж.д. станции "Криволучье" (через Упу была запланирована постройка моста), через Рогожинский поселок, через нынешний "Белоусовский парк" и выйти к станции "Тула-Лихвинская". Подробнее об этом можно почитать на сайте о краеведении Венёвского уезда.

перспективу развития дороги, увеличения её грузо и пассажирооборота, а потому к концу 1912 года предложило продлить её на восток до Рязани, а

на запад до Рославля, образуя Средне-Русскую железную дорогу. При этом эта дорога должан была проходить от Рязани через города Венев, Тулу, Козельск, Сухиничи и Рославль. При этом должна быть использована Тула-Лихвинская узкоколейная железная дорога, которую должны перешить на широкую колею и спрямить некоторые участки. Через Тулу эта железная дорога должна была пройти примерно от нынешней ж.д. станции "Криволучье" (через Упу была запланирована постройка моста), через Рогожинский поселок, через нынешний "Белоусовский парк" и выйти к станции "Тула-Лихвинская". Подробнее об этом можно почитать на сайте о краеведении Венёвского уезда.

Трудно сказать, изначально при строительстве был план перешивки узкоколейки на широкую колею или нет, но, например каменный мост через Упу (хоть он и строился позже основнойной трассы дороги) мог вполне выдержать ширококолейные поезда, да и остальные каменные мосты были построены явно с превышением по грузоподъемности узкоколейного подвижного состава. Московское общество за свой счет обещало перешить колею на ветке к Дубенскому чугуно-плавильному заводу.

К 1913 году были проиведены изыскания пути и экономические расчеты, но проект осуществлен так и не был. Возможно помешала Первая мировая война или экономические проблемы у главных акционеров "Московского общества", основной из них Лазарь Соломонович Поляков скончался в январе 1914 года.

Следующий раз идея перешить узкую колею Тула-Лихвинской дороги на широкую пришла в 1930 году.

Дело в том, что несмотря на большую экономичность эксплуатации, узкоколейная дорога перед ширококолейной имеет ряд недостатков: 1. Это меньшая грузоподъемность подвижного состава, а следовательно и меньший вес доставляемых грузов. 2. И самое главное - это прегруз. Перегруз грузов с широколейного подвижного состава на узкоколейный проводился вручную и ведет к увеличению стоимости доставки. Хоть основные грузы доставлялись потребителям в пределах дороги, но некоторые грузы необходимо было везти дальше или доставлять из-за её пределов. К тому же это сужало планы развития дороги.

В годы первых пятилеток страна бурно промышленно развивалась. Поэтому в 1930 году согласно требованиям Госплана РСФСР и "Московской областной Плановой Комиссии" был предоставлен план железнодорожного строительства по Московскому округу (напомню до 1937 года Московская, Тульская, Рязанская и Калужкая области входили в Центральную промышленную область).

2 апреля 1930 года в правление треста "Москвауголь" было внесено от Окрплана предложение о соединении существующей ширококолейной железнодорожной ветки станции Дедилово - Киреевские рудники со станцией Щекино, Московско-Курской железной дороги, а так же о перешивке Тула-Лихвинской узкоколейной железной дороги на нормальную колею. Целесообразность указанных сооружений должна была быть обоснована экономическими показателями. Посему Окрплан просит заключение треста о заинтересованности в проведении перечисленных работ, в частности о перешивке Тула-Лихвинской ж.д. с точки зрения перспектив разработки залежей каменного угля в обслуживаемом веткой районе. С просьбой сообщить сведения не позже 7 апреля.

Государственный Подмосковный Каменноугольный трест "Москвауголь" ответил:

"Целесообразность намечаемых Вами работ по перешивке узкоколейной ветви Тула-Лихвин на широкую колею, со своей стороны мы можем подтвердить тем, что в районе прохождения этой ветви, между Лихвином и Любанью, имеется ранее разведанное Суворовское угольное месторождение, запасы которого 2000000 тонн. В 1930/31 годах, в районе этого месторождения, будут производиться разведочные работы, а на 1931/32 годы намечено разведки произвести по всему району прохождения Лихвинской железнодорожной ветки. Угли Суворовского месторождения близки к богхедам и при положительных результатах разведок, целесообразность их эксплуатации несомненна."

Металлический трест Тульскому Окрплану:

"Всвязи со значительным расширением производства на заводах расположенных по Тула-Лихвинской ж.д., или тяготеющих к ней (Дубенский - Тульского округа, Ханинский, Черепетский, Митинский - Калужского округа), вопрос увеличения грузооборота этой дороги приобретает в настоящем актуальнейшее значение. Уже в текущем операционном году, при 30 тысяч тонн продукции названных заводов, дорога работает при чрезвычайном напряжении в отношении их грузов.

Между тем программа 30/31 годов по контрольным точкам этой группы заводов намечена на 55 тысяч тонн, что со всей очевидностью ставит под угрозу выполнение транспортного плана дороги по обслуживанию настоящих заводов, при её настоящем подвижном составе.

Создающееся положение во всей широте освещено нами перед Правлением Московско-Курской железной дороги и мы имеем от последнего сообщение о том, что в Туле по этому вопросу предполагается созыв конференции с участием всех заинтересованных организаций и учреждений. Мы считаем, что здесь же должен быть поставлен вопрос о перешивке существующей ветки на ширококолейную. Это последнее обстоятельство приобретает для нас тем большее значение, что мы в титульный список капитальных работ на 30/31 годы включаем постройку узкоколейной ветки от ст. Рвы до Косогорского завода (4,5 км.), признавая всю экономическую целесообразность ускоренной и бесперегрузочной доставки на Лихвинскую группу заводов чугуна с Косой Горы. Вместе с тем, наличие этой ветки позволит и Косогорскому заводу иметь более дешевое сырьё с пунктов расположенных в районе станций Тула-Лихвинской железной дороги (известняк). И является совершенно очевидным, что в случае благоприятного разрешения вопроса о перешивке Лихвинской дороги на ширококолейную, отпадает необходимость соединения веткой ст. Рвы с Косогорским заводом.

С точки зренияя развития наших заводов, мы вполне поддерживаем идею перешивки дороги, а тем более присоединение ветки к железнодорожной сети в западном направлении, что должно, по нашему мнению, вылится в результате изучения вопроса об общих размерах проектируемого грузооборота дороги, затрат на расширение узкоколейного подвижного парка, стоимости перешивки на широкую колею и прочее.

Грузооборот наших заводов Лихвинской группы, по последнему проекту пятилетнего плана, намечается на 32/33 годы в 96 тысяч тонн готовых изделий, при общем их грузообороте (в оба конца) в 240-250 тысяч тонн:

Дубенский завод - готовых изделий 43 тысячи тонн, Общий грузооборот 108-112 тысяч тонн.

Ханинский завод - готовых изделий 15 тысячи тонн, Общий грузооборот 37-40 тысяч тонн.

Черепетский завод - готовых изделий 28 тысячи тонн, Общий грузооборот 70-72 тысяч тонн.

Митинский завод - готовых изделий 10 тысячи тонн, Общий грузооборот 25-26 тысяч тонн. "

Тула-Лихвинская железная дорога не вписалась в планы пятилеток по промышленному развитию страны. В 1933 году, начинается эксплуатация Суворовского месторождения огнеупорных глин, к концу 30-х бурное освоение залежей каменного угля выше реки Черепеть, строительство новых шахт. Своей узкоколейностью она безнадежно отставала от поступи нового государства, хотя и пыталась увеличить провозную способность, в частности были закуплены тяжелые паровозы серии К-157 способные водить более тяжелые и длинные поезда.

А еще меня всегда удивляло, почему когда узкоколейка проходила в нескольких сотнях метрах от территории Косогорского металлургического завода, на него не было ответвления. Ведь гораздо проще было бы сформировать узкоколейный состав с чугуном на Косогорском заводе для заводов Лихвинской группы и отправить его по назначению, чем отправлять на ст. Тула-Лихвинская и там перегружать? Возможно для Косогорского завода поставки на эти заводы были слишком незначительны. Хотя, может быть это нежелание иметь охраняемый стрелочный перевод на главном пути узкоколейки.

Вот так все заинтересованные стороны были за перешивку узкоколейки на широкую колею, а её почему-то так и не перешили. Вместо этого с 1931 по 1941 год от ст. Плеханово до ст. Сухиничи проложили ветку широкой колеи. Очень похоже, что из-за 10 летнего строительства этой ветки промышленники не рискнули остаться совсем без железной дороги и поэтому пока строилась новая железная дорога, узкоколейка отдувалась, выполняя планы второй и третьей пятилеток. Так же видно, что новая железная дорога переняла на себя только заводы Калужского округа (Ханинский, Черепетский и Митинский), а самый производительный - Дубенский, так и оставался до 1972 года на обслуживании узкоколейки. Еще хочу заметить, что по начальным планам в расстоянии 45 верст от Тулы не ожидался существенный пассажирооборот, однако до ст. Дубна ходил отдельный пассажирский поезд, видимо Лихвинский поезд не мог полностью обеспечить перевозку пассажиров. И только в середине 60-х, когда из Тулы до Дубны пустили рейсовые автобусы, которые ходили чаще и быстрее, актуальность Дубенского поезда уменьшилась.

Мне кажется, что период с 1930 по 1941 год был самый напряженный для работы узкоколейной дороги. Потом ей оставили работу "по плечу", уменьшив это самое плечо обслуживания дорогой. Её как уважаемого престарелого труженика перевели на более легкую работу.

План удлинения Тула-Лихвинской железной дороги до Рязани в 1930 году сначала трансформировался в план постройки линии от Тулы до Зарайска, через Венёв, а потом, по плану, эту ветку вообще присоединили к станции Плеханово. Позже совсем отказались от него.

Очень может быть, что если б хоть один из планов осуществился и Тула-Лихвинскую узкоколейку перешили на широкую колею, то она б существовала и поныне. Однако это была бы уже не та, любимая нами дорога. Может и не вспомнили б тогда о ней.

|