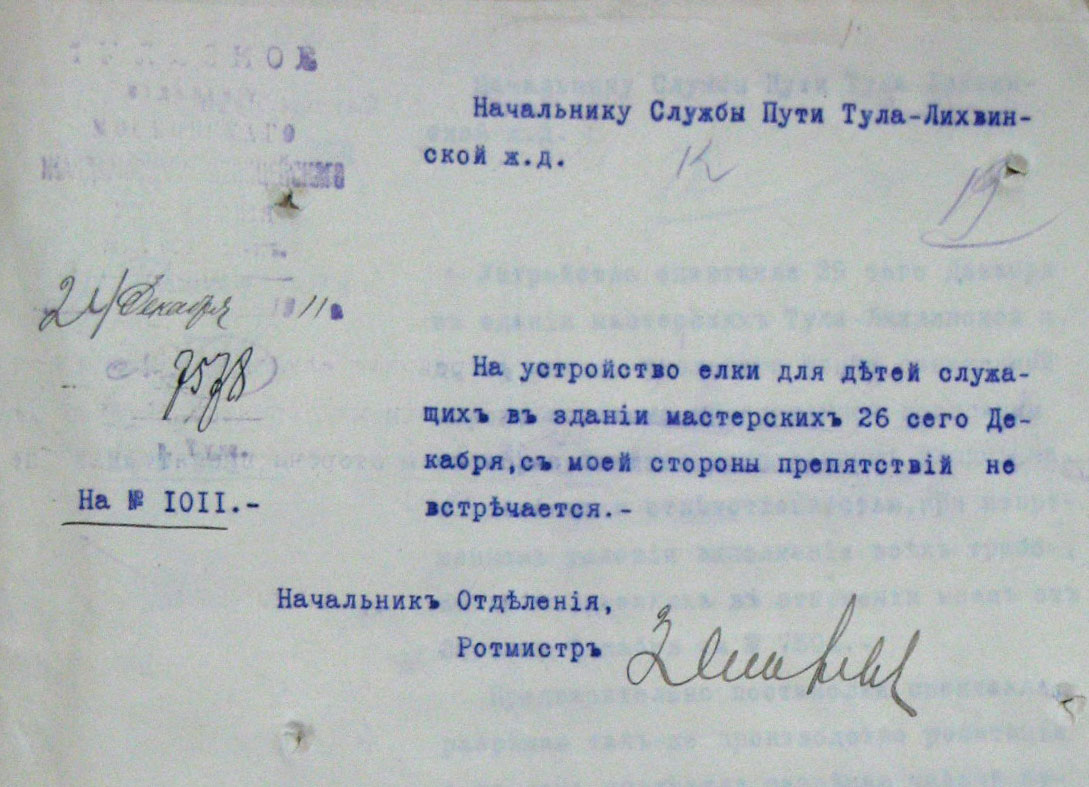

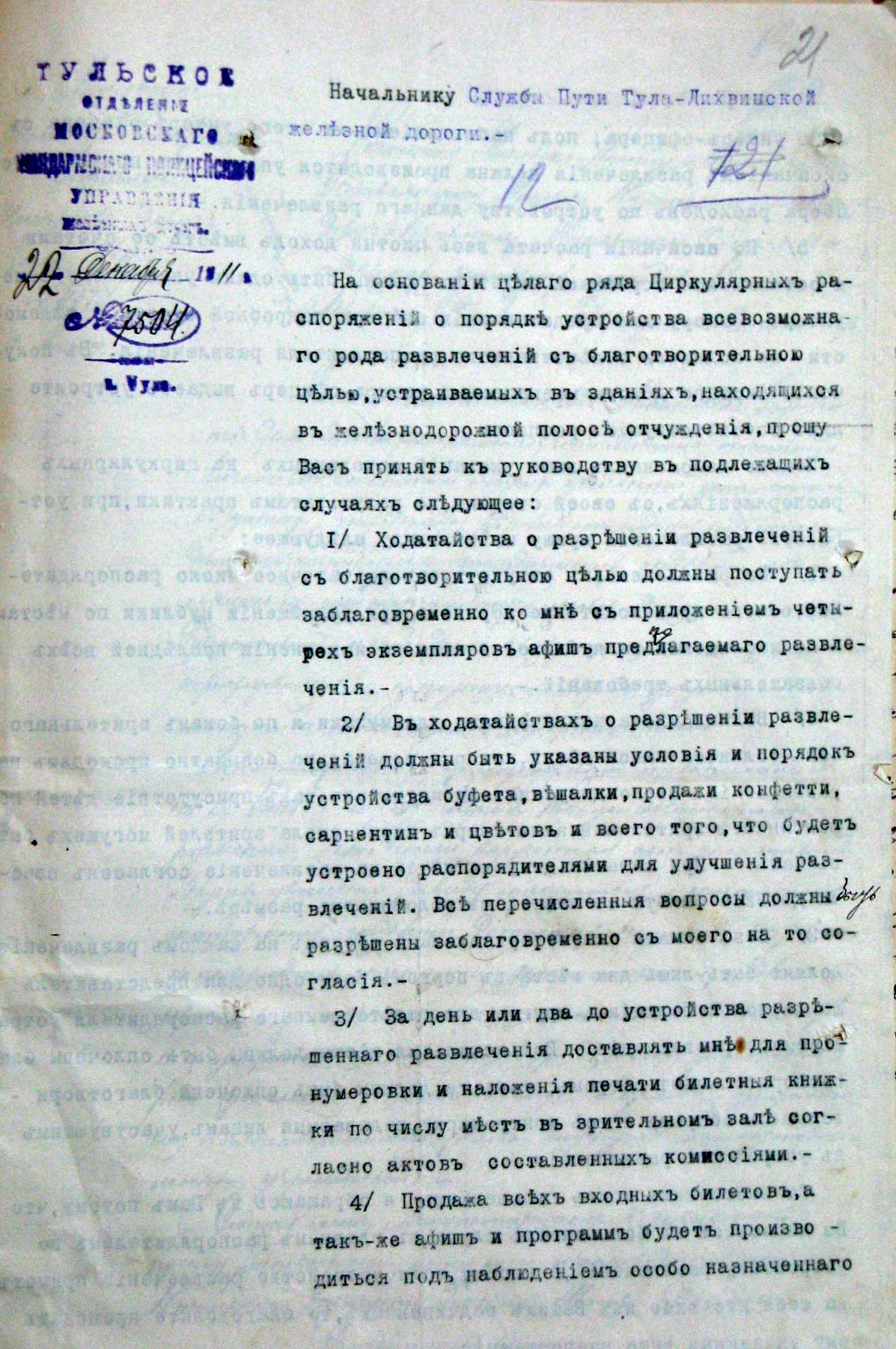

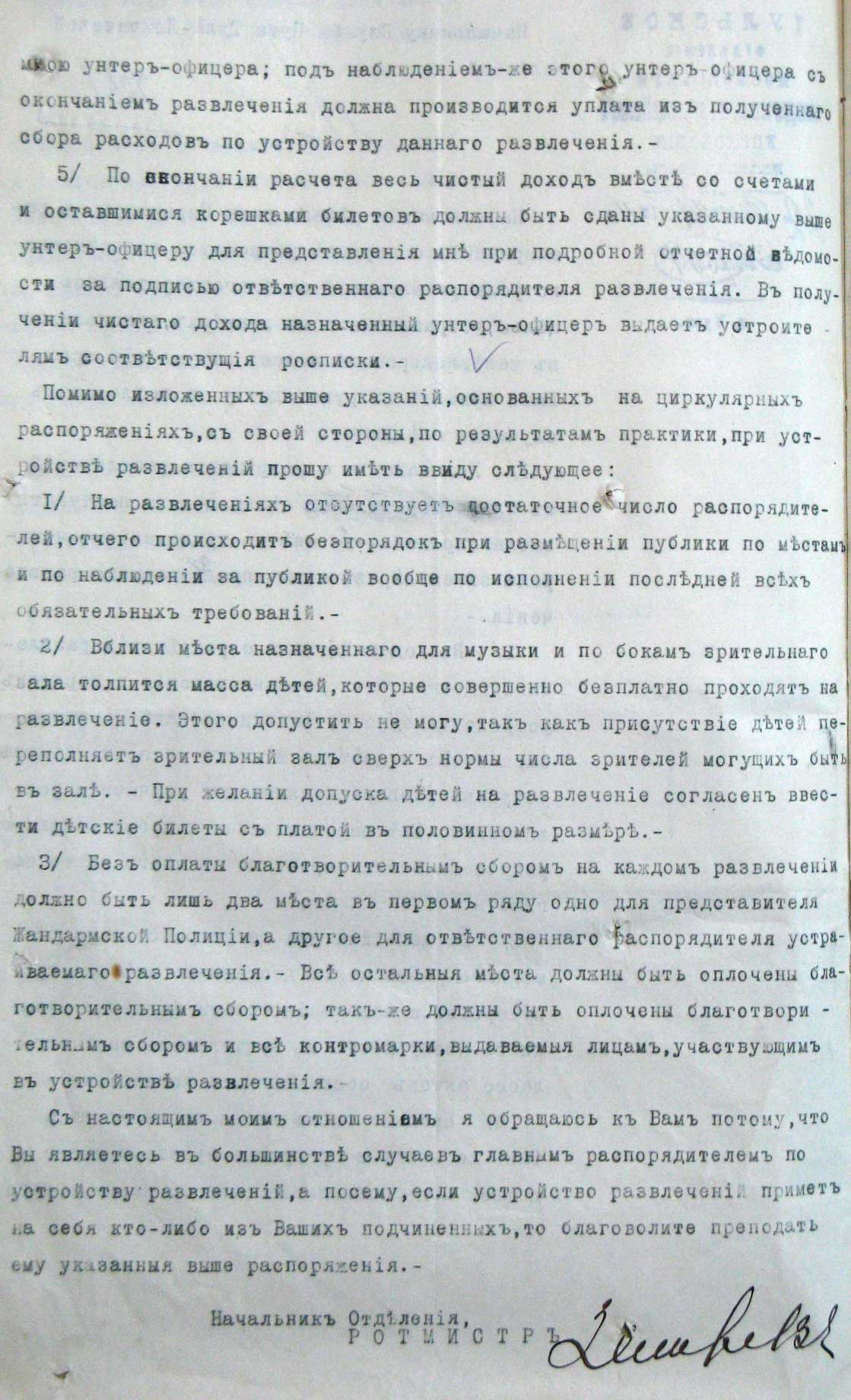

1. 26 Декабря 1911 года в здании мастерских Тула-Лихвинской узкоколейной железной дороги проводилась новогодняя ёлка для детей служащих указанной дороги.

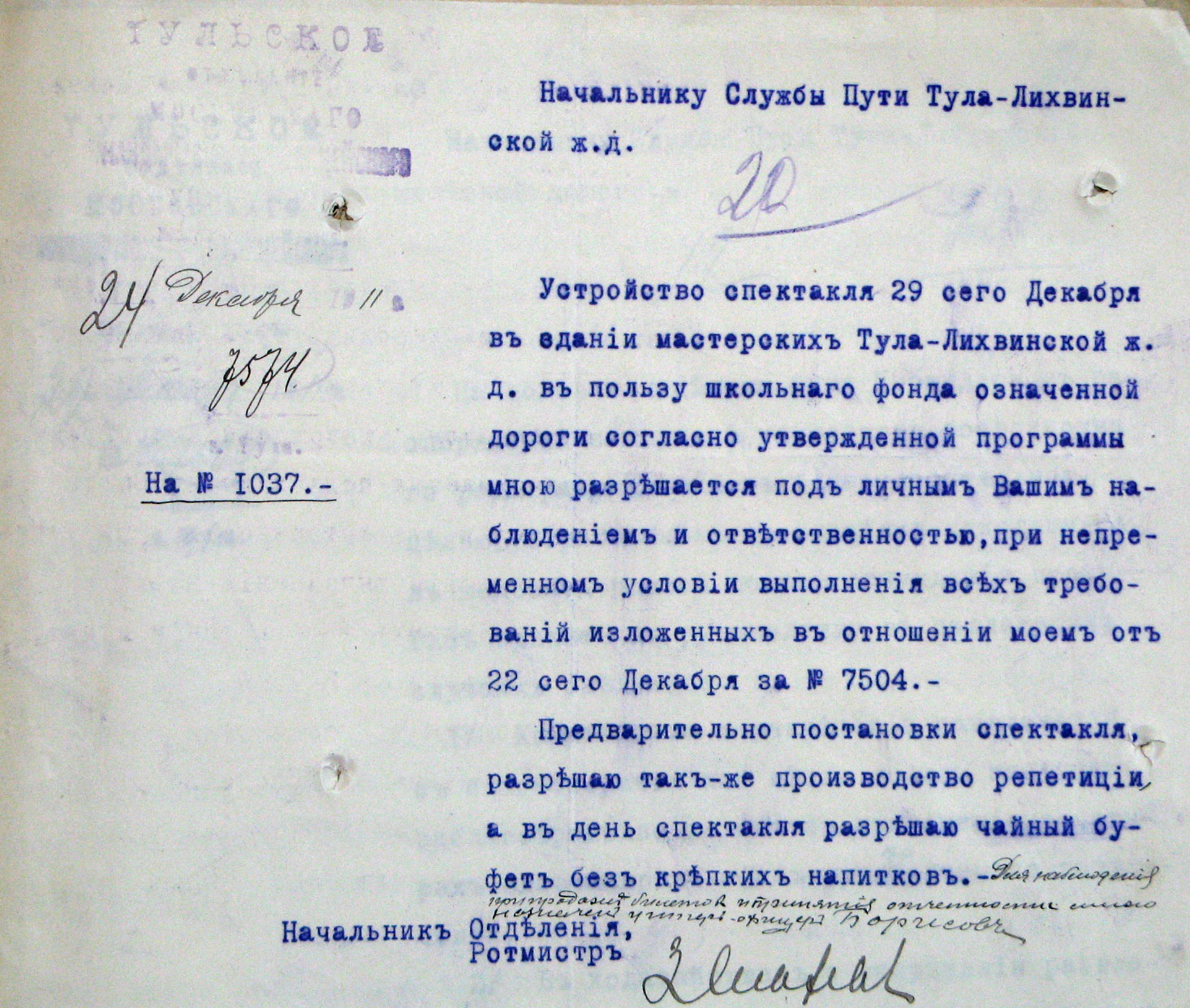

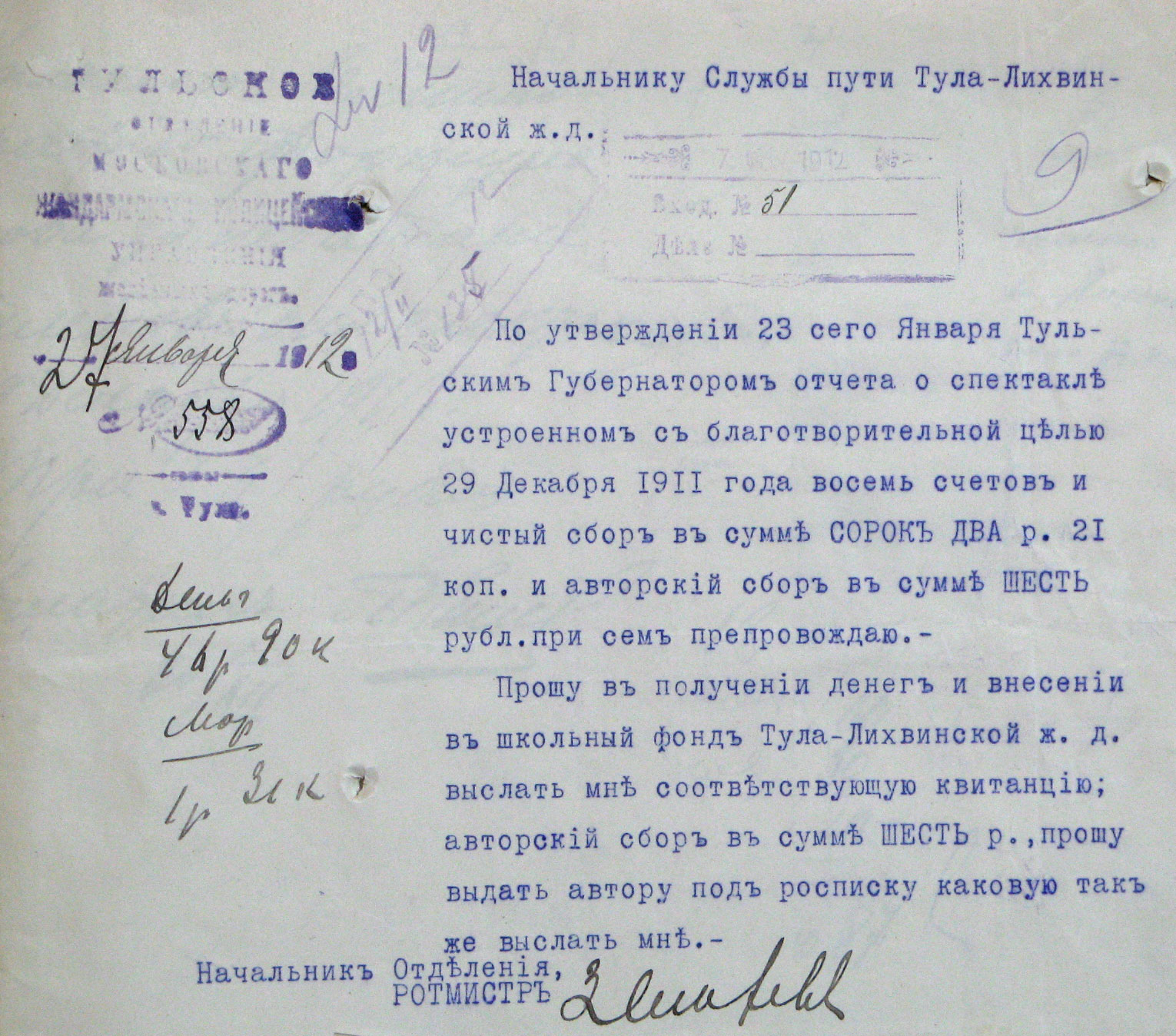

2. 29 Декабря 1911 года в здании мастерских Тула-Лихвинской узкоколейной железной дороги проводился благотворительный спектакль, в пользу школьного фонда указанной дороги. Особо указывалось, что разрешено организовать буфет с подачей чая, продажа крепких напитков на данном мероприятии запрещена. Ввиду ограниченного пространства в котором устраивался спектакль, допуск зрителей осуществлялся строго по билетам и в количестве не превышающим количество сидячих мест. Более того, было запрещено допускать детей без билетов, так как это повлечет переполнение зрительного зала сверх нормы, поэтому для детей установили цену билета в половину меньше, чем за взрослый билет. За порядком в зале, за продажей билетов, за денежными расчетами и за сдачей неиспользованных билетов и вырученных денежных сборов, должен был следить специально назначенный жандармский унтер-офицер Борисов.

В результате спектакля чистый сбор на благотворительные цели 42 рубля 21 коп. и авторский сбор 6 рублей.

(Хочу прокомментировать, что в те времена было популярно устраивать спектакли в среде рабочих и служащих, нести культуру в массы. Но более ценна информация о школьном фонде при Тула-Лихвинской железной дороге. Своих школ, в отличии от больницы, на дороге не было, получается с помощью школьного фонда оплачивали школьные принадлежности и учебники для учеников - детей рабочих и служащих, а возможно и частично обучение).

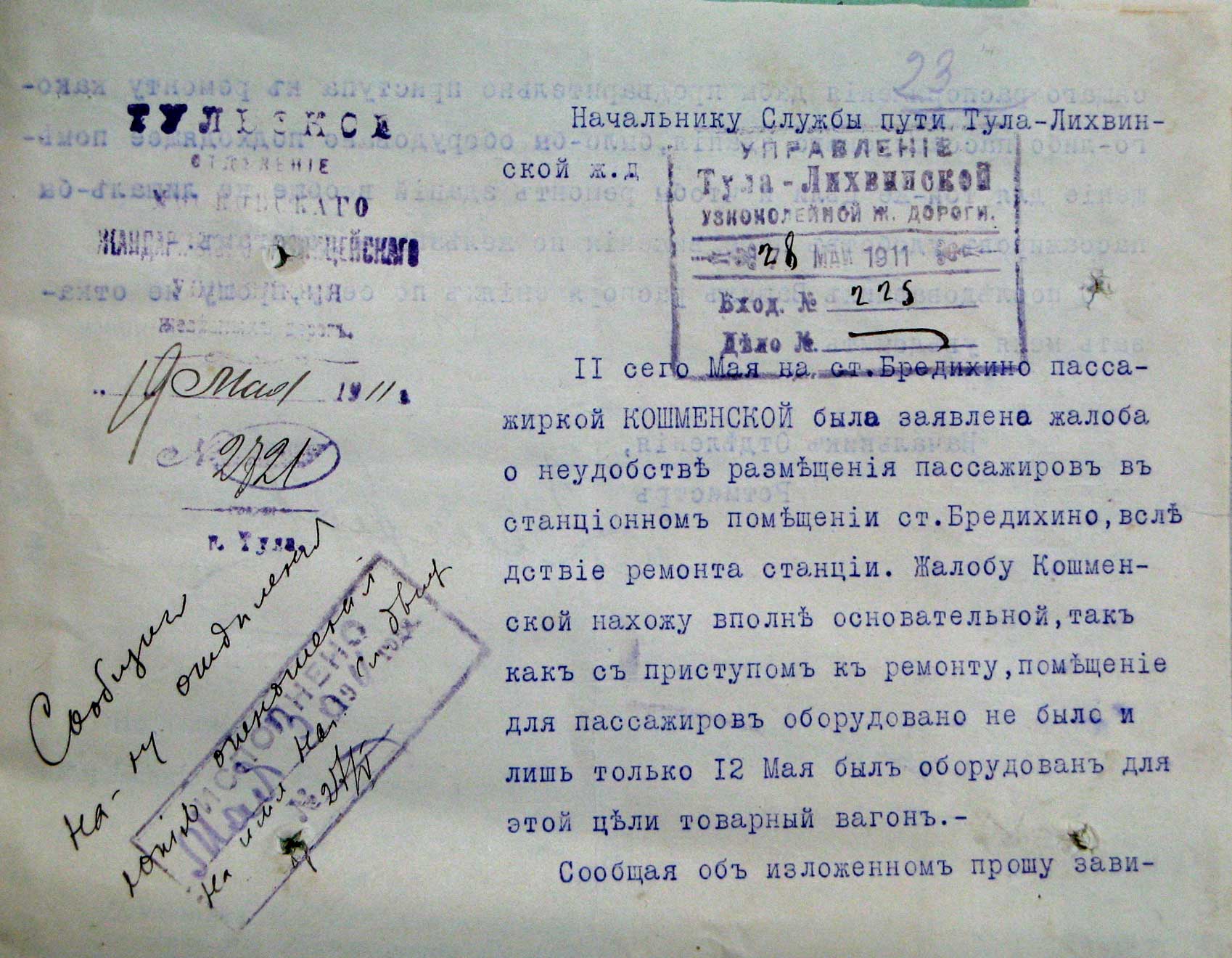

3. В мае 1911 года проводился ремонт вокзала на ст. Бредихино. Вокзалу, на тот момент было около 6-7 лет. Это говорит о регулярности ремонтных работ на дороге, если, конечно, это был не экстренный ремонт. Для удобства пассажиров вместо закрытого вокзала, на время ремонта 12 мая был оборудован товарный вагон. Более того, дано указание, что впредь, подобный оборудованный для удобства пассажиров вагон должен быть всегда предоставлен до закрытия на ремонт зданий вокзалов.

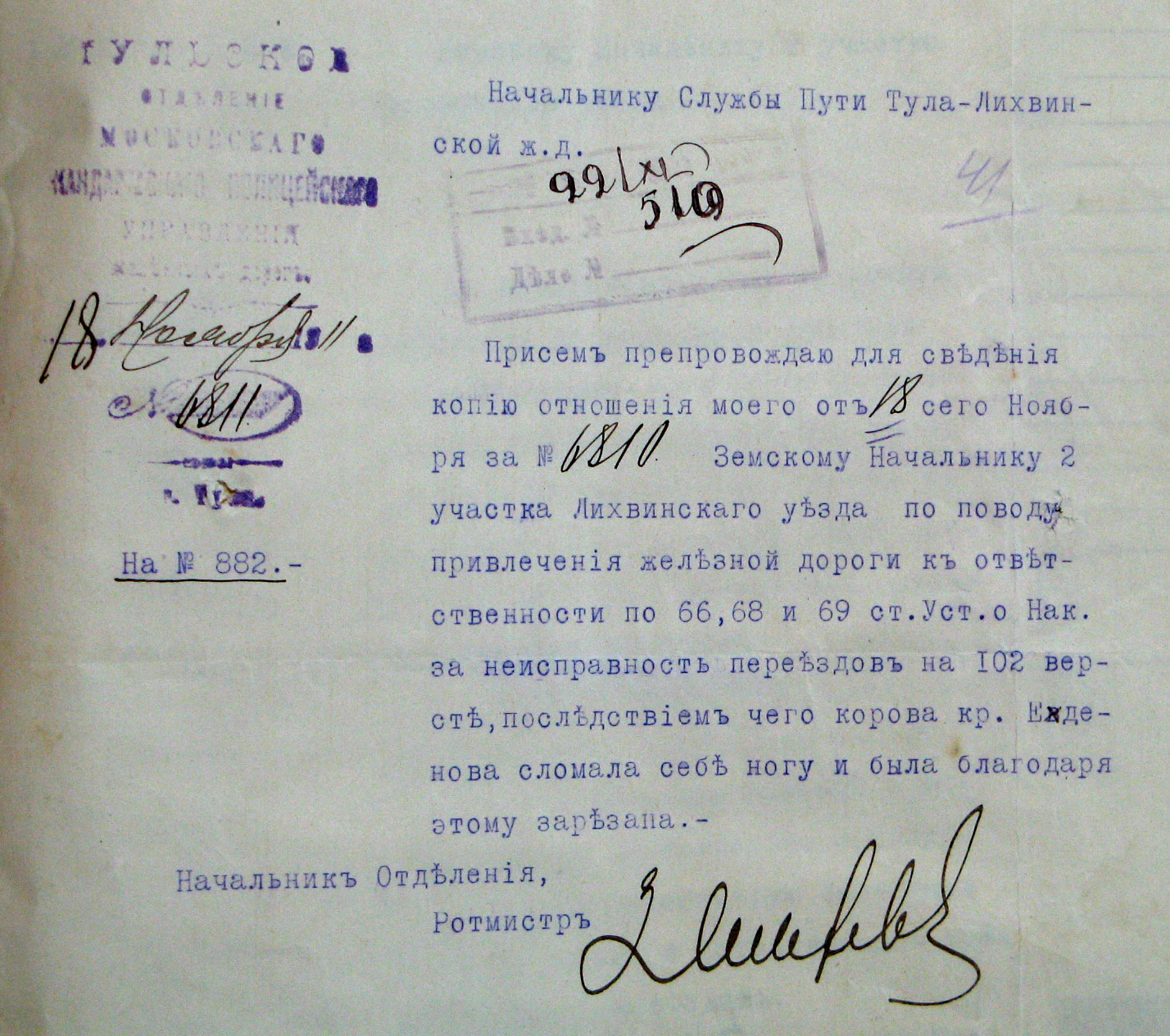

4. Насыпи узкоколейки в пределах Лихвинского уезда были в основном песчаные, почва там такая, супесчаная. Это приводило к оплыванию и оседанию подушки рельсошпальной решетки во время таяния снега, дождя и при интенсивном механическом воздействии. Еще в 1906-1907 годах из Лихвинского земства в правление Тула-Лихвинской дороги был направлен циркуляр об обустройстве и своевременном восстановлении переездов через полотно Тула-Лихвинской узкоколейной дороги.

Служба пути Тула-Лихвинской железной дороги боролась с оползнями на переездах укладкой деревянных щитов на шпалы, между рельс и на подъездах к переездам.

В ноябре 1911 года на переезде через полотно железной дороги на 102 версте (это район ст. Черепеть) корова крестьянина Еденова сломала себе ногу, в результате чего её пришлось зарезать.

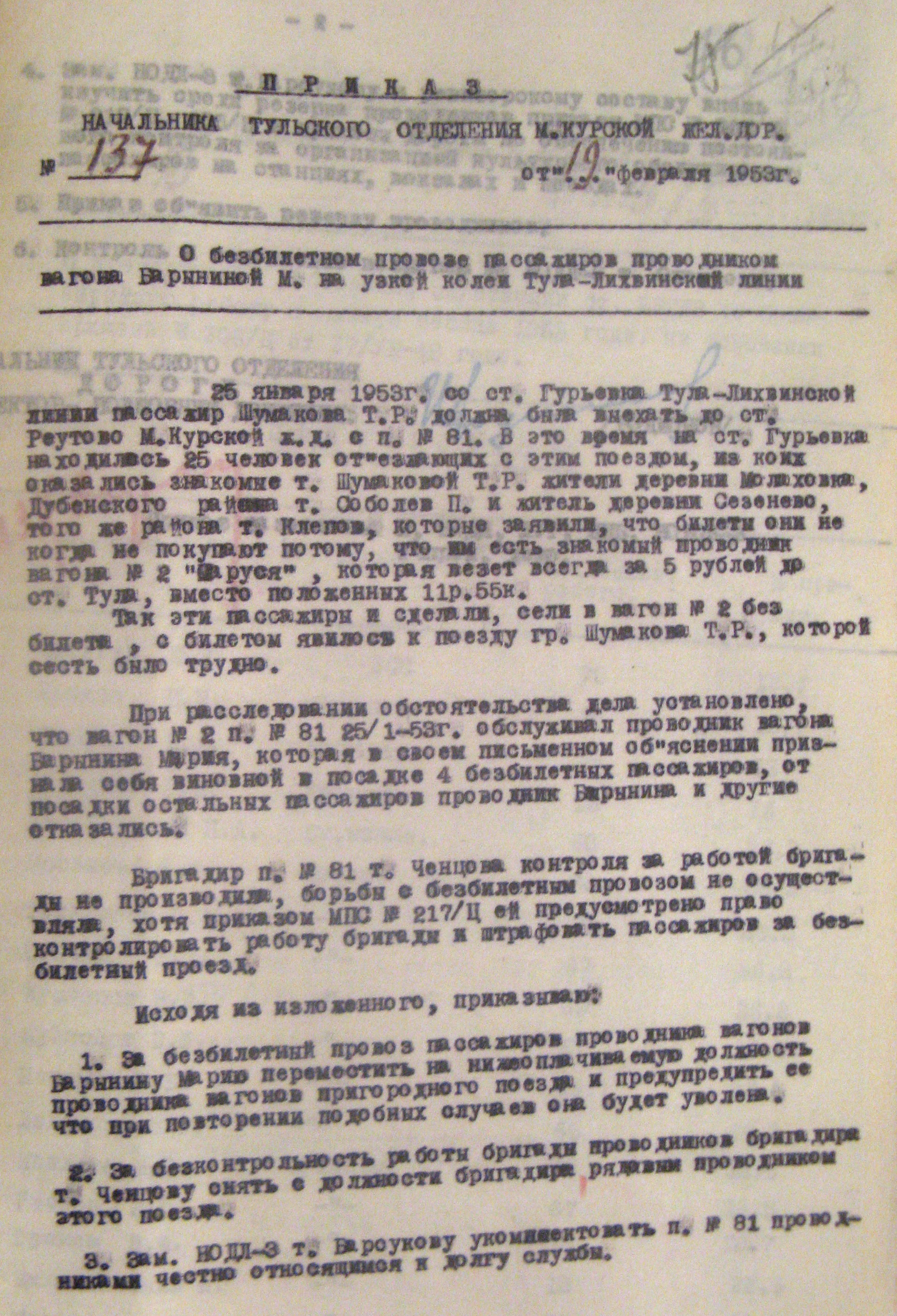

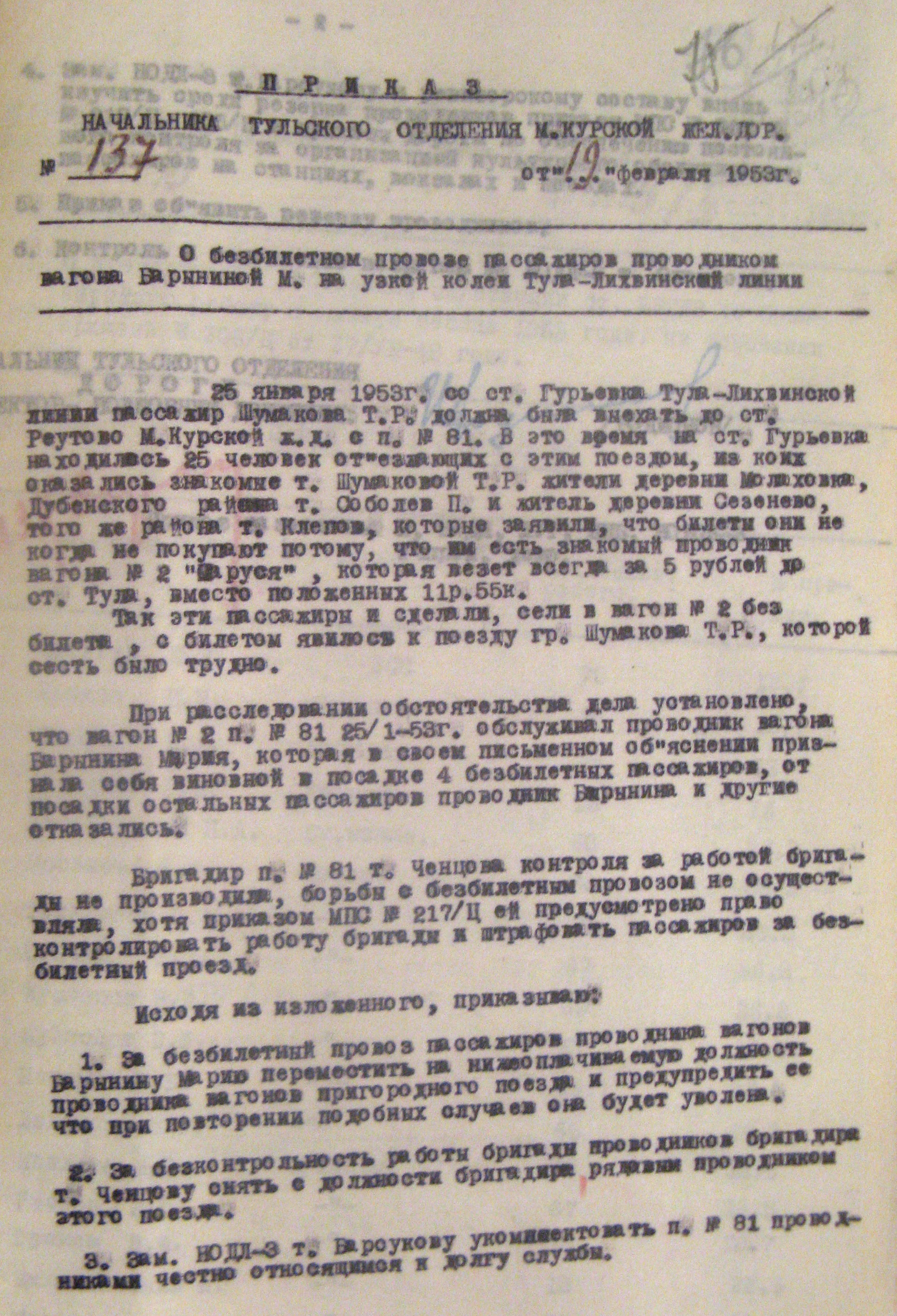

5. Надо сказать, что безбилетный проезд на Тула-Лихвинской железной дороге практиковался очень часто. Дорога боролась с этим, но ввиду сложности и малом количестве пассажирского транспорта западнее Тулы, многие машинисты и кондукторы закрывали на эту проблему глаза. Такое положение оставалось до самого закрытия дороги в 1996 году. Билеты продавались на вокзалах, за час до отправления поезда, позже, в 80-90 годах, по вагонам ходили кондукторы и обилечивали пассажиров севших на промежуточных остановочных пунктах, где никаких касс не было. Но они были не очень приставучи и, если им не платили, то сильно не настаивали. С нас, ребят, оплату за проезд не требовали никогда. Была еще одна проблема с безбилетниками - кумовство. На дороге работало много жителей окрестных поселков и деревень, а как отказать родственнику в такой мелочи, как проехать и не заплатить? Или заплатить не ту цену и не в кассу, а в карман. Некоторые проводники пользовались этим и провозили за полцены. За что, время от времени, и бывали наказаны, во время проверочных рейдов администрации дороги.

У Зощенко есть рассказ "Не надо иметь родственников", очень в тему.

|

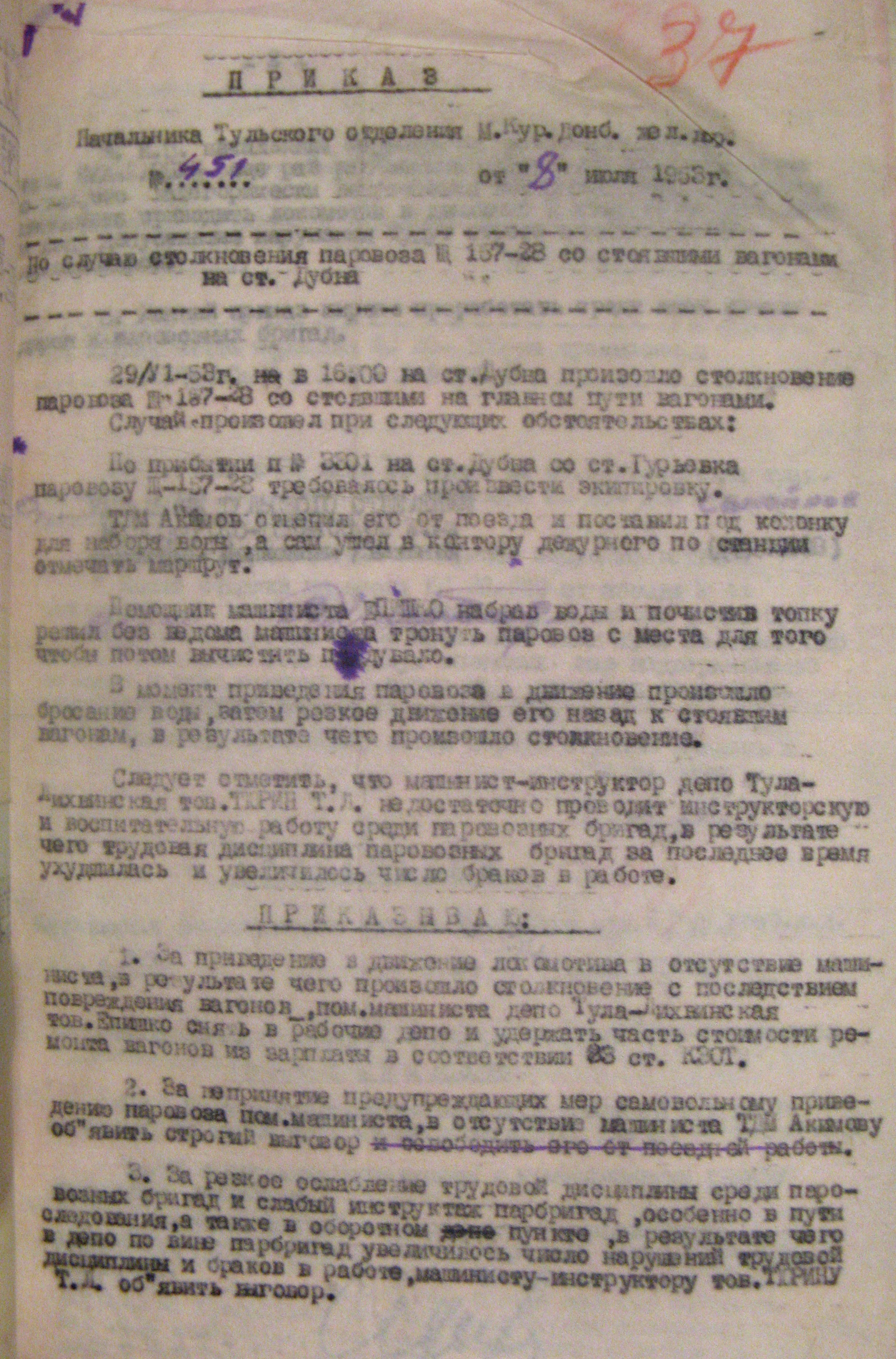

6. 29 июня 1953 года на станции Дубна произошло столкновение паровоза Щ-157-28 со стоящими на главном пути вагонами. Нужно сказать что паровозы серии 157 начали выпускаться с 1928 года на Коломенском, а впоследствии на Сормовском заводе почти все 1930-е годы, обладали большой мощностью и водили тяжелые поезда, весил паровоз 26 тонн, с нагрузкой на ось 6,5 тонн. Эксплуатировались такие паровозы преимущественно на линиях НКПС (МПС). В связи с этим понимаем, что данный паровоз Щ-157-28 привел на станцию Дубна грузовой поезд.

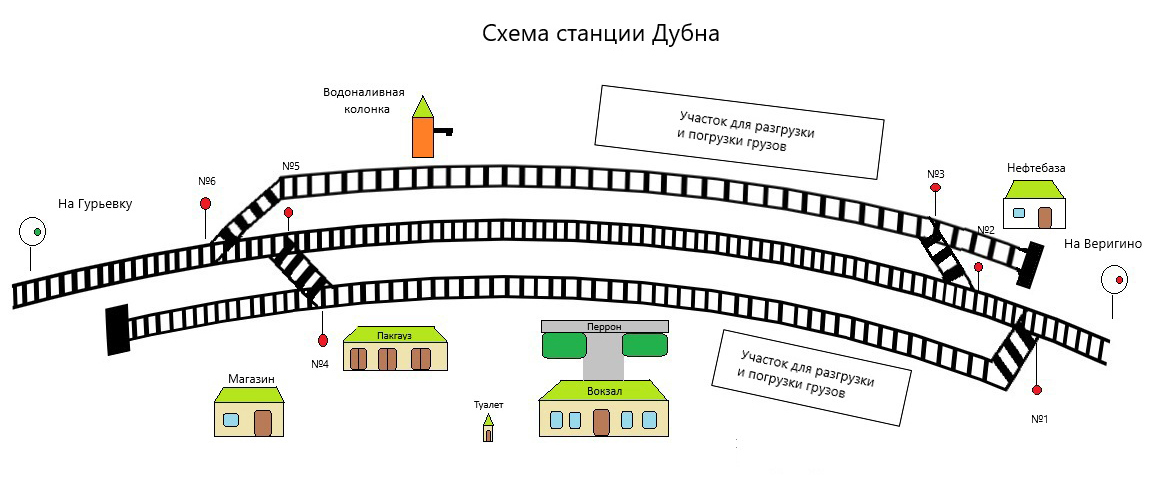

На ст. Дубна поезд пришел со ст. Гурьевка и здесь ему необходимо было произвести экипировку (заправить тендер водой). Остановив состав на главном пути, машинист Акимов и помощник Епишко отцепили паровоз от поезда и поставили паровоз на третий путь, под колонку, для набора воды. После этого машинист ушел в контору к дежурному по станции. Помощник машиниста набрав воды и прочистив топку, решил без ведома машиниста, тронуть паровоз с места, что бы вычистить поддувало. В момент начала движения произошло бросание воды и резкое движение паровоза назад, что привело к столкновению со стоящим вагоном.

Странное объяснение. Вагоны они отцепили на главном пути, а водоналивная колонка на станции Дубна находится на третьем пути. Но в документе четко указано, что столкновение с вагонами произошло на главном пути. Общая длина станции Дубна между входными дисками, по главному пути, равняется примерно 300 м. Водоналивная колонка расположена не по середине станции, а смещена в сторону ст. Гурьевка, относительно вокзала ст. Дубна. Ввиду того, что поезд шел по направлению на Тулу, а ответвление с главного пути на третий находилось в 22,4 метрах от водокачки, то получается что бригада остановила состав в западной горловине, в границах станции, но почти на перегоне Гурьевка - Дубна. Паровоз перевели на третий путь под колонку, а затем задним ходом он прошел стрелку, вышел на главный путь и столкнулся со своими же вагонами? Либо же состав был втянут на станцию, но оказался настолько длинным, что хвост его остался за стрелкой с главного пути на третий и паровоз врезался в бок одного из последних вагонов? Но тогда должен был произойти взрез стрелки №6 (стрелка с главного пути на третий в западной горловине станции), так как она должна была быть сделана по маршруту следования поезда, но об этом в документе ничего не говорится.

В итоге разбирательства: помощник машиниста Епишко переведен в рабочие депо Тула-Лихвинская с удержанием части заработка, машинисту Акимову объявлен строгий выговор (хотели освободить от поездной работы, но передумали), машинисту-инструктору Тюрину Т.Л. объявлен выговор.

7. В конце 40-х и в 50-х годах в Туле началось массовое строительство жилья на улицах Серебровская и Костычева недалеко от станции и депо Тула-Лихвинская. Когда в конце 50-х и в 60-х годах узкоколейная железная дорога перешла на тепловозы, то в управление Тульского отделения Московско-Курской железной дороги посыпались жалобы от жителей на слишком сильный шум от них. А конкретно, оказалось, что при совершении маневровых работ на станции Тула-Лихвинская, для подачи сигналов тепловозы пользовались тифоном. Было указание оборудовать тепловозы локомотивными свистками и при маневровой работе для подачи сигналов использовать его взамен тифона. Последний же применять только в экстренных случаях, для предотвращения чрезвычайных ситуаций.

С завода изготовителя на тепловозы ТУ-2 на крышу было установлено два тифона (по одному в каждую сторону движения). Пневматическая схема была устроена так, что с одного поста машиниста можно было подавать сигнал сразу на оба тифона (хотя доступ сжатого воздуха к одному можно было перекрыть специальным краном). Локомотивные свистки заводом изготовителем предусмотрены не были.

Не знаю, было ли выполнено это распоряжение, я никогда не слышал на тульских узкоколейных тепловозах свистков. Всегда они ревели тифонами, подобно мамонтам. Сами маленькие такие, вагончиков немного, но голосят на всю округу.

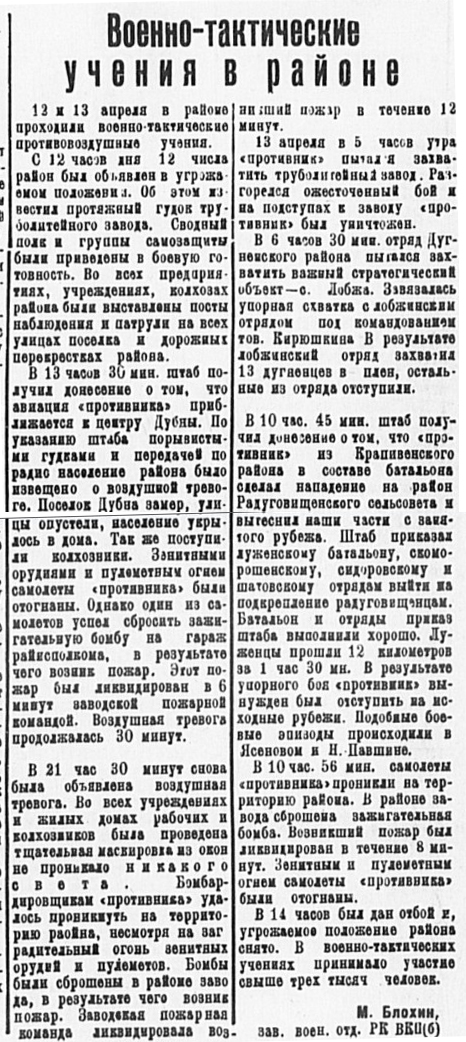

8. За пол года до начала Великой Отечественной войны по всей стране начали проводить так называемые военно-тактические учения для населения. Эти учения должны были подготовить людей к действиям в чрезвычайной ситуации связанной с появлением вражеских диверсантов, борьбой с пожарами и выживанием в случаях попадания в зону поражения отравляющими газами. Проверялись не только действия людей, но и подготовка инфраструктуры (убежища, больницы), а так же работоспособность систем оповещения и связи, наличие медикаментов и препаратов. В учениях принимали участия школы (со своими преподавателями), коллективы предприятий (на территории предприятий и вне), отдельно сформированные группы людей. Выполнение правил и условий учений, во время их проведения, было обязательно для всех, кто попал в их зону. Если объявили "воздушную тревогу", то все обязаны покинуть опасную территорию и укрыться в убежище, если не выполнили правила светомаскировки, то специальная команда приходила и настаивала на их выполнении. Наблюдали за всеми происходящими событиями специально назначенные "посредники" (обычно военные) которые и решали, кто выиграл и следили за правильностью действий отрядов.

Между тем, однако, подобные учения старались провести до начала полевых работ и, по возможности, привлекали к ним комсомольцев, молодежь допризывного возраста и демобилизованных красноармейцев.

Не обошли стороной военно-тактические учения и тульский регион.

На территории Дубенского чугуно-плавильного завода весной 1941 года, во время проведения военно-тактического учения, были сформированы посты воздушного наблюдения, дегазационная коммендансткая команда, медико-санитарный отряд и зенитная батарея. В учебных целях отряды имели на вооружении 3 зенитных пушки, 5 станковых пулеметов и 160 ручных гранат.

В проведении военно-тактического учения единовременно принимали участие не только отдельные предприятия, но и целые населенные пункты и окрестные колхозы. Причем территория учений могла достигать десятков квадратных километров. Более того, например 13 апреля 1941 года во время военно-тактического учения отряд Дугненского района Калужской области пытался захватить важный стратегический объект - село Лобжа, Дубенского района Тульской области. А отряд из Крапивенского района пытался захватить Радуговищенский сельсовет.

Подобное учение было проведено 13 апреля 1941 года на станции Ясеновая, когда отряд Ханинской школы ФЗО перешел в наступление в направлении этого железнодорожного пункта. Вот как это описано в газете Дубенского района "Сталинец" 18 апреля 1941 года.

13 апреля в 11 часов дня, наш отряд получил сигнал о наступлении "противника" на станцию Ясеновая. В наступление на станцию шел отряд Ханинской школы ФЗО. Получив это донесение, я выслал усиленный караул для охраны этого железнодорожного пункта.

Вскоре начальник караула станции т. Морозов сообщил о приближении к пункту "противника". Тогда был отдан приказ о посылке подкрепления. В результате непродолжительного сражения, наш отряд взял в плен 15 человек лыжников и командира полка.

В происходящих военно-тактических учениях хорошо показали себя товарищи А. Баранов и А. Потапов - командиры отделений и боец товарищ В. Потапов. Они по серьезному отнеслись к сплочению бойцов во время "сражения", показав при этом личный пример. Начальник отряда т. Козлов сумел отлично расположить свой отряд и повести его в "атаку".

Хорошо так же работала во время военных учений связь. Начальник отделения связи т. Родин нес безупречное дежурство в течении суток.

Вместе с тем, во время учений у нас были и серьезные недостатки. Когда командование по охране станции было возложено на т. Кошелькова М., то он не оправдал доверия. Будучи в пьяном виде, он не смог организовать должную охрану и "противник", воспользовавшись этим, захватил станцию Ясеновая.

Недостойно вели себя т. Сидорушин и Бормотов, бывшие в момент решительного "сражения" так же в нетрезвом виде.

Подводя итоги военных учений, нужно сказать. что они дали много пользы, хорошую закалку запасу учавствовавшему в "боях".

По воспоминанием жителя деревни Гурьевка Романова А.И.:

Война застала его, еще подростка, в деревне Колонтаево у родственников. Когда Ханино и Колонтаево было оккупировано и боевых действий уже не велось, он решил добираться домой в деревню Гурьевку. Вышел вечером на узкоколейку и пошел пешком по шпалам. Движение поездов по узкоколейке во время оккупации области не осуществляли ни наши, ни немцы.

За ночь удалось дойти до станции Гурьевка и оттуда до дома. По пути не встретил ни наших военных ни немецких. Станции Ясеновая и Гурьевка были пустыми.

Вообще немцы появлялись на этих территориях эпизодически, патрулируя местность. А так они были в селе Ханино и поселке Дубна

9. Дорожно-транспортное происшествия между автотранспортом и подвижным составом узкоколейки видимо происходили не редко. Даже предостерегающую статью в газете "Ленинец" от 16 мая 1967 года опубликовали. Одно ДТП произошло на переезде через дорогу Тула-Белёв недалеко от ст. Бредихино.

10. На Тула-Лихвинской узкоколейной железной дороге массово использовали деревянные щиты. Их устанавливали вдоль полотна дороги зимой для снегозадержания (весной убирали) и, как уже выше было сказано, щиты использовали для оборудования переездов.

Щиты заказывались и изготавливались на местных лесопильных заводиках.

А так же, оказалось, что щиты были прекрасным строительным материалом, чем пользовались работники ж.д. и просто посторонние люди.

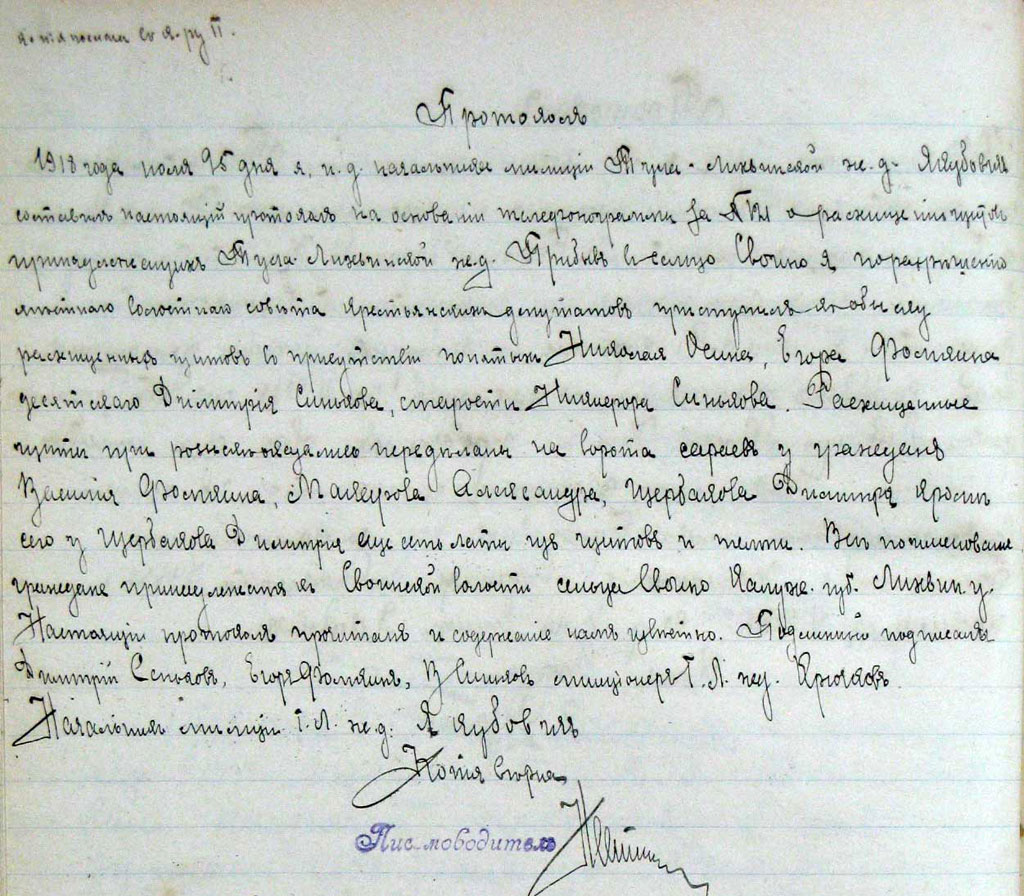

25 июля 1918 года были обнаружены деревянные щиты похищенные с Тула-Лихвинской железной дороги у крестьян села Своино. Из щитов были изготовлены сараи, ворота, ограды, двери.

11. Все-таки я не перестаю удивляться творчеству Зощенко, казалось он брал свои рассказы прямо из жизни. Вот например рассказ "Злоумышленник".

Примерно такие же события происходят и на Тула-Лихвинской узкоколейной железной дороге.

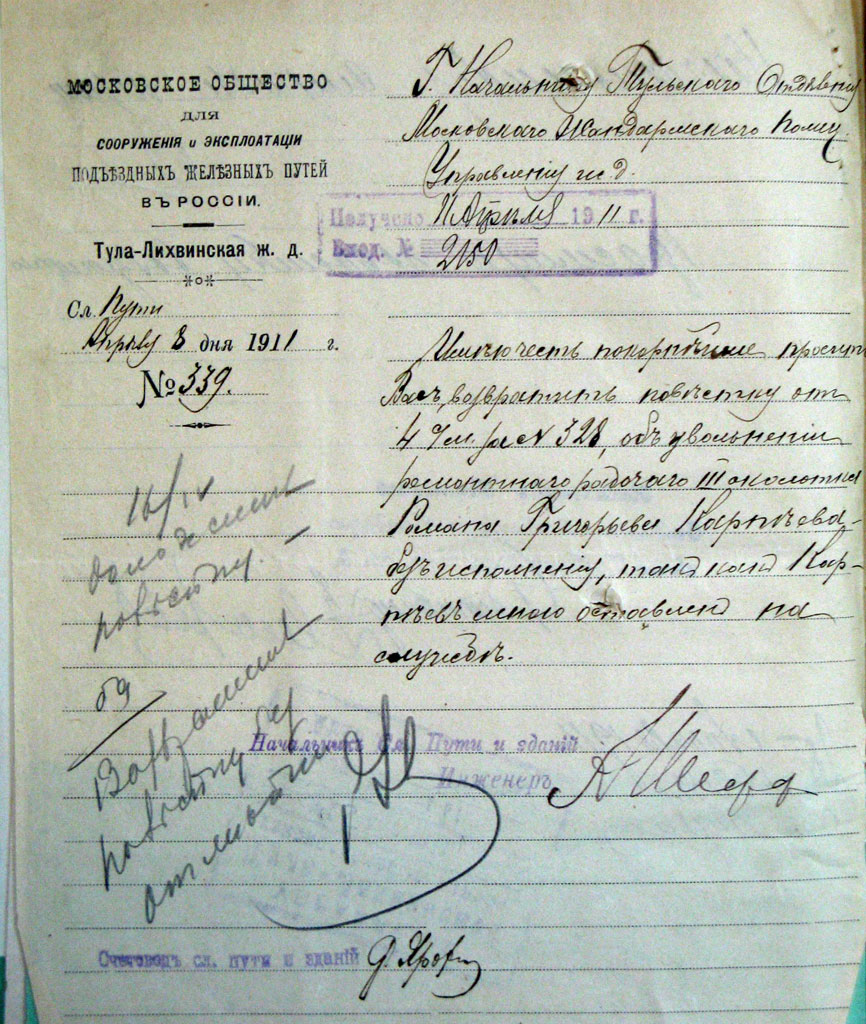

14 июня 1911 года начальнику тульского отделения московского жандармского полицейского управления от управления Тула-Лихвинской железной дороги, поступает жалоба на хищение шести болтов из мостовых досок.

В августе 1918 года в линейное отделение милиции Тула-Лихвинской железной дороги поступает жалоба, что при осуществлении работ станционным рабочим на 33 версте (это перегон Кураково - Бредихино), при осмотре моста (вот этого) было обнаружено отсутствие железных хомутов, а так же похищены гайки с семи болтов.

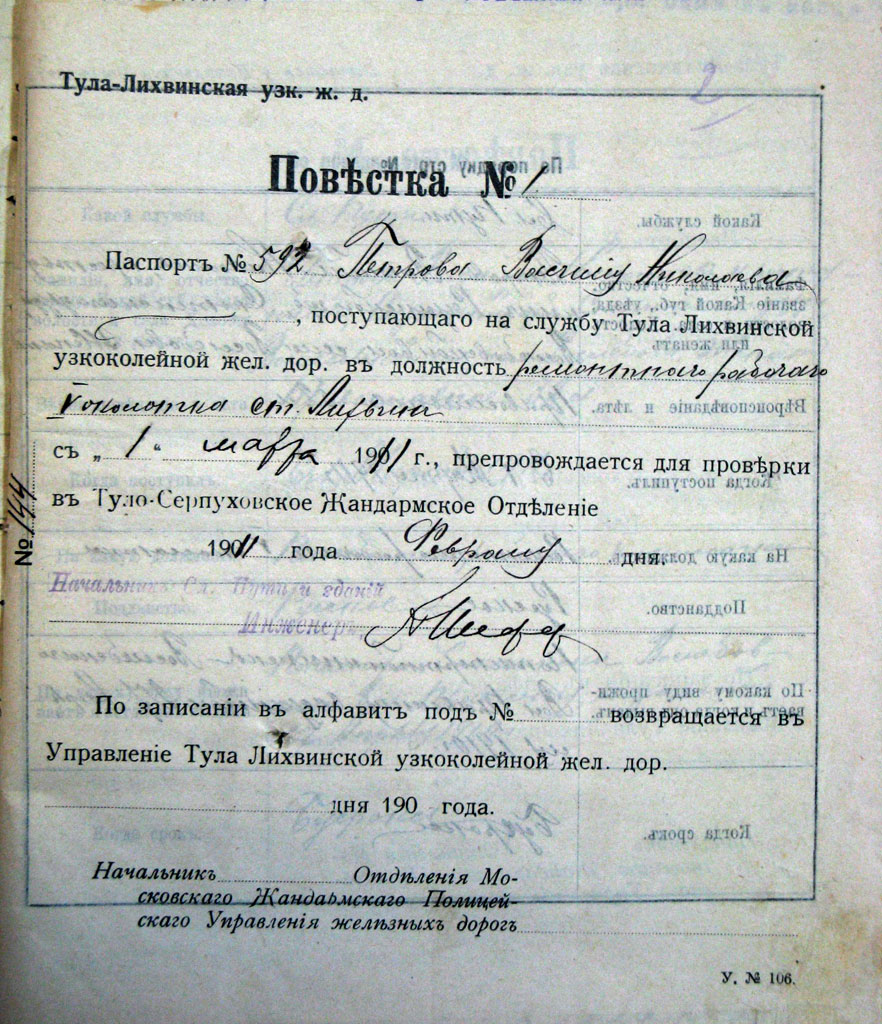

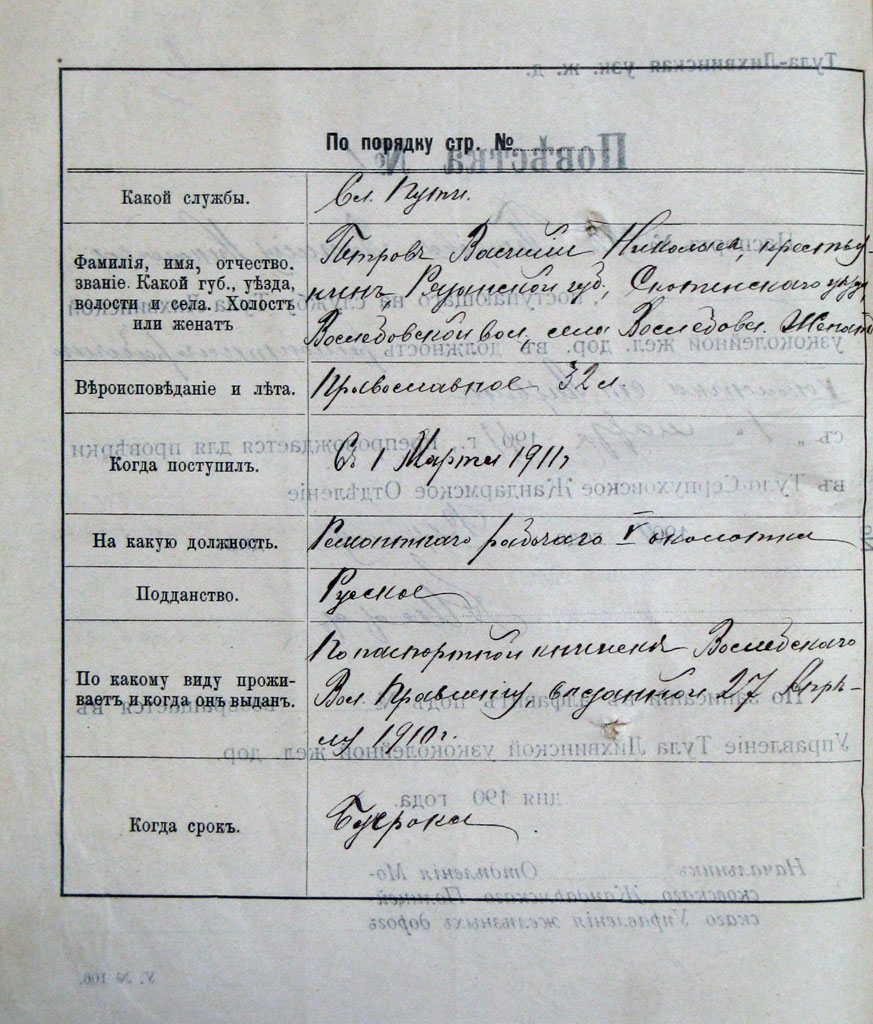

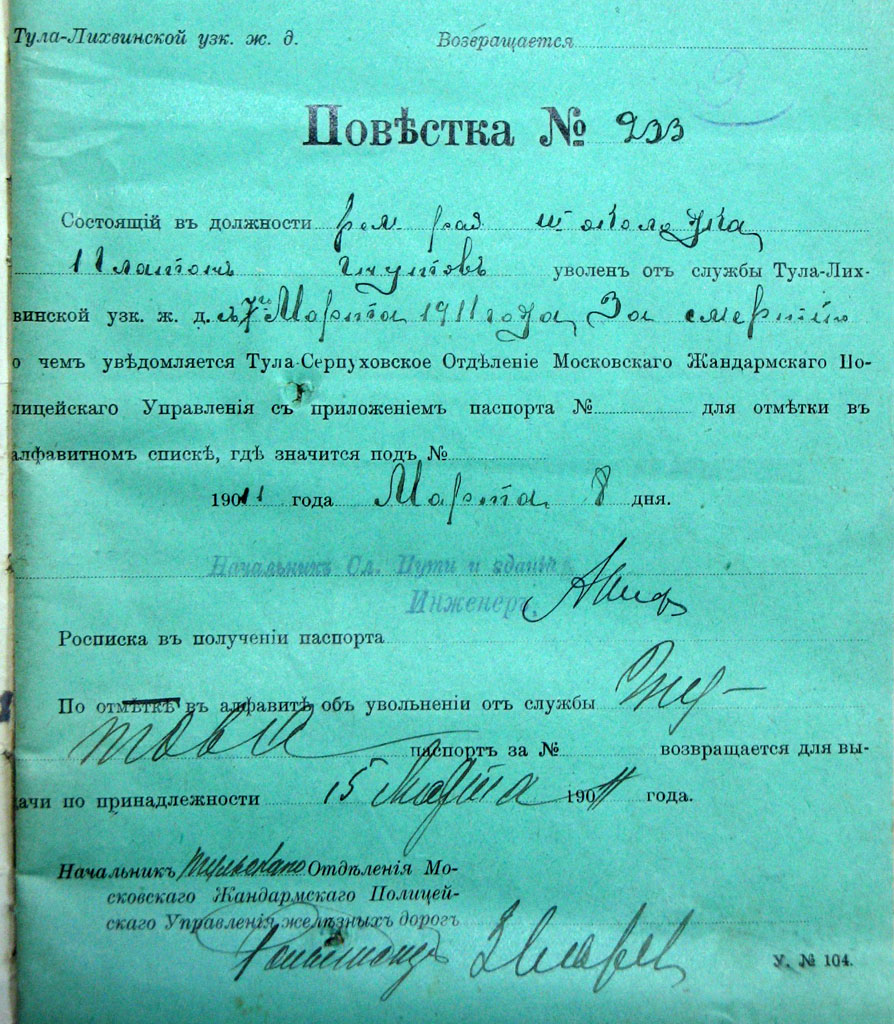

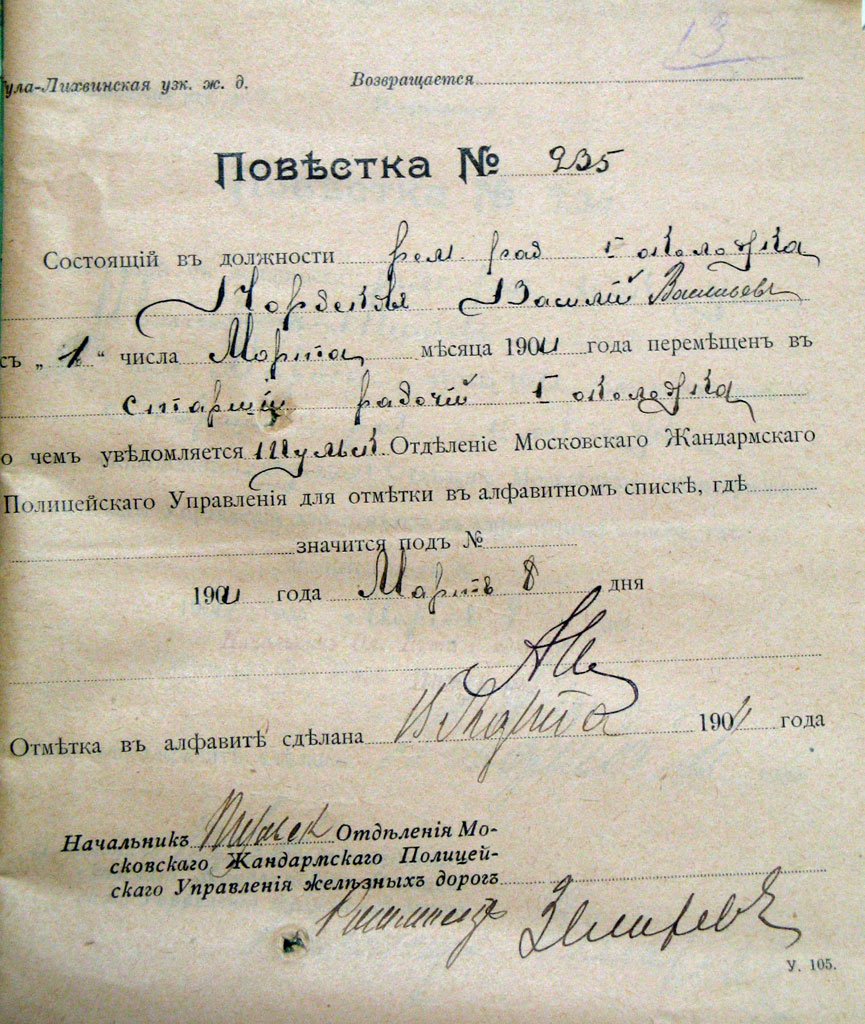

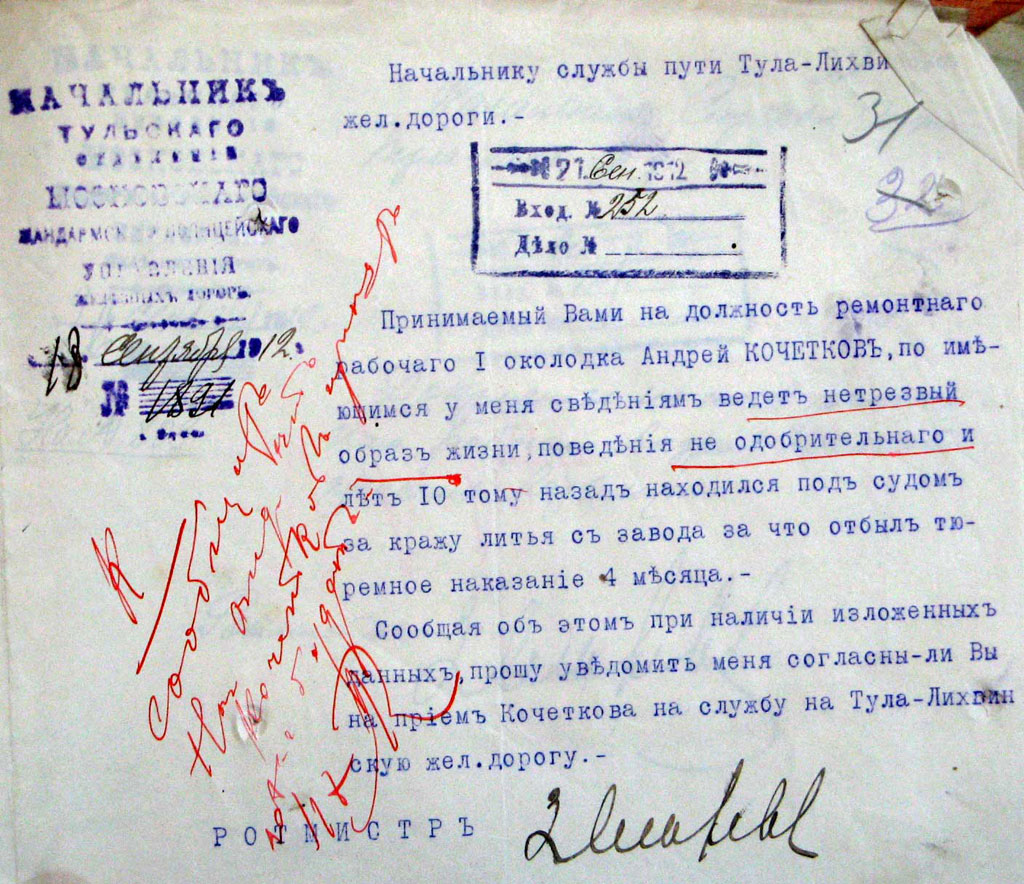

12. До 1918 года каждого работника или служащего поступающего на работу на Тула-Лихвинскую узкоколейную железную дорогу проверяли в тульском отделении московского жандармского управления.

Та служба, куда устраивался человек, подавала запрос в жандармское управление на его проверку. Жандармы составляли на человека анкету и проверяли по своим каналам и данным его прошлое и настоящее поведение. А анкете указывались: ФИО, откуда родом, возраст, образование, где проживал и служил ранее, ручателей. Если у человека обнаруживали компрометирующие его данные или поведение, в приеме на работу могли отказать.

Так же при устройстве на работу у человека забирался паспорт, при увольнении паспорт возвращался. При переходе на работу в другой должности на дороге, так же об этом уведомляли жандармское управление.

13. Осенью 1920 года в вокзале при станции Тула-Лихвинская открылась школа I ступени. Школа открыта в рамках программы по ликвидации безграмотности и давала начальное четырехклассное образование. Комплектовалась школа различными предметами, оборудованием и книгами понемногу из разных других школ Тулы.

|