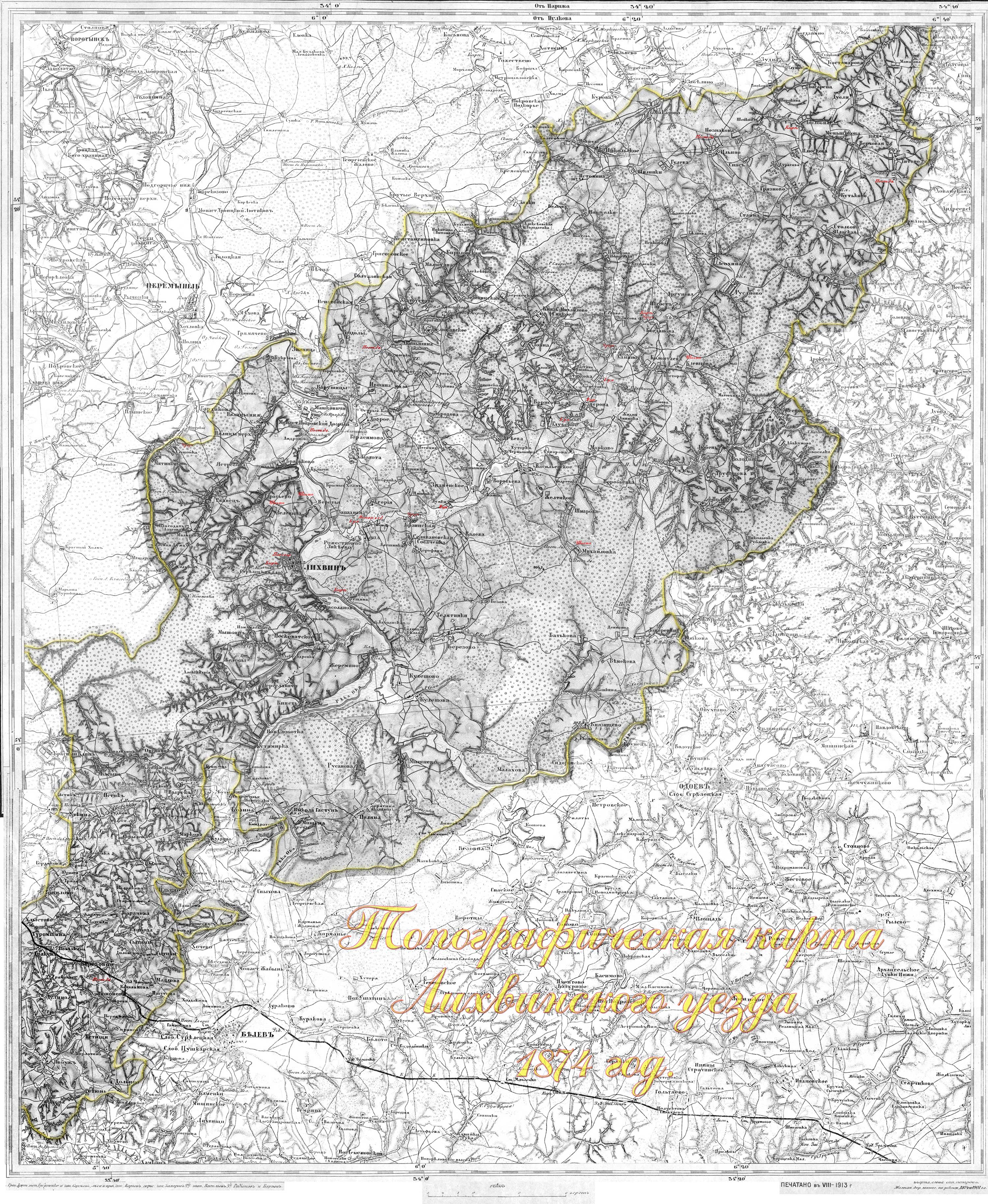

Итак город Чекалин расположен в западной части Тульской области, на живописном берегу реки Ока, в 101 км. от Тулы и всего лишь в 59 км. от Калуги. Его координаты

N 54о06', E 36о15'. Он отделен от остальной области водной преградой в виде реки Оки. Единственный мост связывающий город и область заливает весной при разливе Оки на полтора метра и тогда приходиться ездить через Перемышль, где есть ближайший мост или надеяться на помощь спасателей, которые каждый паводок организуют переправу в виде плавающего бронетранспортера перевозящего жителей на другой берег (в последние годы спасатели организовывают только лодочную переправу), куда доходит автобус.

С первого взгляда, не смотря на несколько современных коттеджей, город производит впечатление очень древнего. Вроде все как обычно, те же сонные частные домики, прямые дороги, застройка квадратами, но нет-нет и промелькнет старинный купеческий дом, или старые торговые ряды, даже развалины какого-то, видимо производственного, здания дышат стариной. Сейчас так не строят, потолки и крыша развалились, а стены стоят непотревоженные. Некоторое количество современных двухэтажных домов не портят картины, а наоборот вливаются в ансамбль, создавая новый микрорайон. Поражает отсутствие на улицах реклам и один единственный киоск стоит закрытым. Нет ни одной урны, хотя на улицах чисто. Жители неторопливо идут к центру города где расположены все магазины и рынок состоящий из одного прилавка, видимо живя в частных домах нет нужды что-либо закупать на рынке, а за более крупными покупками жители ездят в районный город Суворов, находящийся всего в 19 км, на автобусе. Автобус прибывает регулярно два раза в час. Обращает на себя тот факт что в городе достаточно много машин, что при населении 997 человек весьма высокий показатель. Вообще в Суворовском районе жители города Чекалин считаются довольно богатыми, и это не смотря на то что в городе своего производства нет. Молокозавод закрыт, леспромхоз развалился, промкомбинат, где производили детское и постельное

белье, закрыт в 2004 году. Но недалеко от города расположен знаменитый курорт-санаторий минеральной воды "Краинка", ликеро-водочный завод "Лужковский", и Черепетская ГРЭС, работающая в основном на московский регион (по крайней мере когда в 2005 году в четырех областях отключился свет, в Суворовском районе свет был, а в Тулу он не дошел). Дороги в городе разные, есть хорошие и плохие, иногда их вообще нет, представляете улица, а по ней накатанная по траве колея. Это старинный патриархальный город.

Когда-то территория района была дном древнего моря, о чем свидетельствуют морские отложения, обнаруженные в известняках и долинах рек. Так же здесь располагаются выходящие на поверхность доледниковые отложения. Кстати их всего два в России. Примерно в 6-7 веках н.э. на территории района проходили кровавые битвы между славянскими и монгольскими племенами, о чем свидетельствуют найденные останки по берегам рек. Так, например, река Черепеть получила свое название из-за найденных на её берегах черепов, вымываемых из земли водой.

Первое упоминание о городе Лихвин в летописных источниках встречается с 1565 года, хотя будучи небольшим селом Лихвин еще упоминается в «Истории» Соловьева за 1447г. под именем «Лисин». В некоторых исторических исследованиях утверждается что ранее на месте города располагался полумифический город Девягорск. Есть все основания утверждать что еще в 9-10 веках на этом месте было древнее городище вятичей. Подтверждением этому служат могильные курганы встречающиеся в приречной зоне. Здесь же расположено древнее городище "Дуна". В 1896-99 годах были проведены археологические раскопки, где были обнаружены свыше 300 изделий из кости, наконечники стрел, иглы, ручка ножа, гарпуны. Это говорит о том что вятичи занимались охотой и рыболовством. Были найдены глиняные сосуды, горшки, грузики ткацкого станка, рыболовецкие грузила и д.р. Городище имело два культурных слоя. В верхнем слое встречаются изделия из железа и бронзы (крестики, булавки,

застежки, пряжки). Здесь была найдена монета-дигирем, чеканеная в Кафе (в Крыму) при Халифе Мансуре в 758-759 году н.э. По невыясненной причине люди переселились из городища "Дуна" на 2 км. южнее по реке Оке на так называемую Соборную гору (там была Соборная церковь, сгоревшая в первой четверти Х1Х столетия) и основали нынешнее поселение. Позднее, при раздроблении древнерусского государства, эти земли отошли к Черниговскому княжеству, которое в дальнейшем распалось на ряд удельных княжеств. Одному из них, Одоевскому, они и принадлежали.

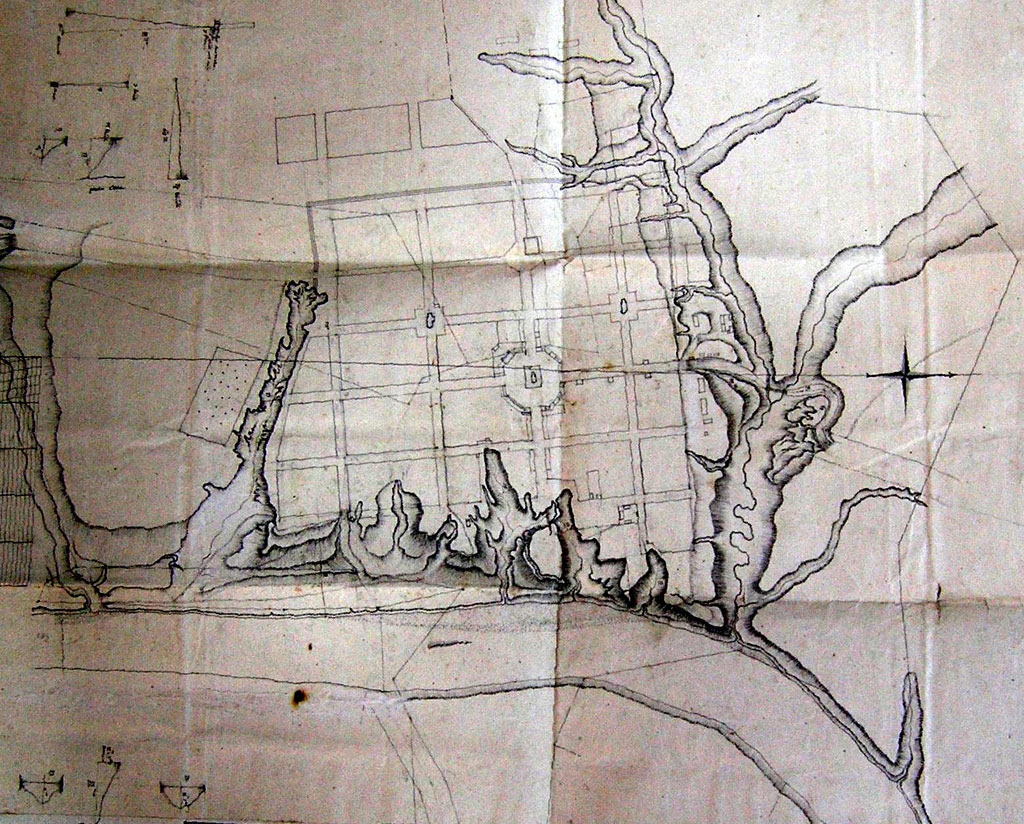

Лихвин считается городом с 16 столетия. Когда князья Воротынские, Белевские, Одоевские и др., вернувшись в свои разоренные уделы, после татарского нашествия 1480 года поняли, что только у Великого князя Московского они могут найти защиту. Иван Грозный причислил его к городам "опричным". "По вольности украинного положения" Лихвин весьма значительно был укреплен городом дубовым, рубленным с двумя проезжими и четырьмя глухими башнями. По краю Соборной Горы, на которой стоял город, была устроена высокая земляная насыпь, по обе стороны которой вырыты глубокие рвы. Все это было обведено небольшим уступом вроде дороги. Соборная Гора соединялась с другой частью города только узкой полоской земли, где едва можно было проехать. В 1563 году царь Иван 4 лично осматривал состояние укреплений города и остался весьма доволен.

Почти сто лет Лихвин оставался пограничным городом. В 1494 г. он даже на короткое время по договору Москвы с Литвой отошел к Литве.

В 1508 году Лихвин вновь вошел в состав Московского государства. В это же время были присоединены оставшиеся еще за Литвой Верховские и Рязанские княжества. Началось строительство Большой засечной черты. Началось укрепеление Лихвина, который стал узловым центром Лихвинской засеки. Город был обнесен частоколом из дубовых, заостренных кверху бревен. Длина стены 144 сажени с двумя проезжими и четырьмя глухими башнями. У основания холма был сооружен земляной вал длиной 159 сажень. Вал в свою очередь был окружен рвом, глубиной по одну сторону 11, по другую 7 сажень. Все это вместе с реками Окой и Лихвинкой делало крепость неприступной.

От города шли так называемые "Лихвинские засеки", где располагались надолбы и башни. "Лихвинские засеки" являлись составной частью "Тульских засек" и проходили от Лихвина на юг к Белеву и юго-восток к Одоеву на 88 верст. Деревья подрубались на высоте лошадиной морды, сваливались, но

не отрубались от пней, чтоб враги не смогли их быстро разобрать. Кроме того использовались земляные валы в два-три человеческих роста, с деревянными опорами и плетнем. Все дороги ведущие в город запирались воротами с башнями на которых постоянно находились дозорные. "Лихвинская засека" имела 7 ворот с крепостями, главной из которых была Лихвинская крепость.

Подобно большинству русским порубежным городам внутри крепостной стены были Соборные церкви Николая Чудотворца и Алексея Митрополита. Обе деревянные. Кроме того, непременно были: съезжая или приказная изба, где сидел воевода, судил и рядил, перед которой били на правеже неисправных плательщиков; губная изба для уголовных дел; казенный погреб или амбар, где хранилась пороховая и пушечная казна, тюрьма, святительский двор, воеводский двор; осадные дворы соседних помещиков и вотчинников, в которые они переезжали во время неприятельского нашествия. Из крепости вели два подземных хода; один к Оке, второй на Юг, в сторону речки Б. Речица. Эти подземные ходы использовали для пополнения воды во время осады и для скрытых вылазок.

В это время город Лихвин наряду с Тулой и Калугой был уездным городом Московской губернии. Уезд делился на три стана. Слева от Оки "Окологородный", справа – "Черепецкий" и "Великовецкий". В Черепецкий стан Лихвинского уезда входила только нижняя половина реки Черепети.

В 1613 году Лихвин был сожжен напавшими черкесами, в 1615 напали татары, а в 1616 польский гетман Лисовский. Он сжег окружающие села и монастыри и начал наступать на город, но горожане под руководством воеводы Федора Стрешнева сумели отстоять свой город. До конца 17 века разрозненные шайки польских, литовских и русских воровских людей постоянно производили опустошения вокруг Лихвина, и лишь когда сторожевая линия отодвинулась дальше в степь и обезопасила побережье Оки, нападения прекратились. В связи с эти город Лихвин утратил свое оборонное значение, а потому крепость пришла в негодность. "Город Лихвин на старом городище, а по осмотру острог дубовый стоящий весь подгнил, и коровати обвалились, да по городу шесть башен ветхих и кровля во многих местах обвалилась и проезжая башня большая, что в город ездят через мост, ветха гораздо, а на ней колокол вестовой, а мост въезжей, что ездят в город, весь обгнил и ездить не мочно... колодезя в городе нет, один тайник к Оке реке весь завалился и воды достать не мочно, в осадное время от воинских людей сидеть будет не мочно.

По городу наряду: пищаль полковая медная на большой башне, за ней пушкарь Евтюшка Пшеничный; пищаль железная волконейка на стенной башне, за ней пушкарь Якушка Онохин; пищаль полковая медная на стеной башне, за ней пушкарь Васька Бутнев; пищаль железная полковая в большой башне в станку на колесах, за ней пушкарь Федка Бутнев; пищаль затинная, два тюфяка медных один на скамье, другой в станку на колесах. Три знамени ветхих, два тафта лазоревая, а третье алая тафта, крест тафта белая. В Лихвине стрельцов: один десятник, 16 рядовых; пушкарей 5 челов; воротников 2 челов; розсыльщиков 2 челов; посадских людей с бердышем и рогатиною 36 челов . ("Калужская старина" т. 1 кн. 3 Калуга 1901 год стр.27).

Две деревянные Соборные церкви Николая Чудотворца и Алексея Митрополита находились на территории Лихвинской крепости, отчего впоследствии само место стало называться Соборной Горой.

Документов о времени постройки церквей не сохранилось. Но уже в писцовых книгах за 1626 год они упоминаются. К середине ХVШ в. обе церкви пришли в крайнюю ветхость. Служба в них совершалась по самой крайней нужде и с великим опасением. В своем сообщении Святейшему Синоду архиепископ Покровского Доброго монастыря и воевода Клим Моисеев так описывают состояние этих церквей в 1746г.: «…Церковь Николая Чудотворца вся ветхая и сгнила, а у алтаря стена вывалилась и едва не развалится, а кресты поломались, главы и паперть развалились и службы Божией исправлять невозможно» .

Церковь Алексея Митрополита «весьма ветха, а в настоящей и в трапезе вокруг углы все сгнили и обломались и заставлены те углы досками и едва стоит».

Существует легенда, что церкви так и не починили, а внутри крепости произошел пожар и они сгорели. При этом колокола одной из них упали и скатились с обрыва в воду Оки. Достать их в то время не смогли, так как они упали в глубокий омут. В настоящее время Ока сильно обмелела и русло её несколько изменилось, но там где она протекала ранее намыло землю и где теперь эти омуты? А впрочем, может быть это просто легенда?

Когда, в конце 17 века, границы Московского государства отодвинулись далеко на юг, в районе Лихвина стали быстро развиваться торговля и ремесло. В 1776 году было образованно Калужское наместничество, и Лихвин вошел в него на правах уездного города.

Жило в городе тогда около тысячи человек. В состав городской черты входило 599 десятин земли. Как и все уездные города Лихвин имел свой герб утвержденный в 1777 году. "На червленном поле, знаменующем кровопролитие, означается его герб, стоящий горностаевый лев с златым языком и когтями,

обращенными направо; в правой лапе он держит замахнутый златой меч, а в левой серебряный щит с черным крестом, показывающий благородство и храбрость тогдашних его жителей, и что защищая себя им несчастье было". ("Калужская старина" т. 1 кн. 3 Калуга 1901 год стр.27).

Так откуда же появилось название города - Лихвин? Название городу, как полагают историки, дали сами враги - татары. Много раз защитники города вели кровопролитные бои с дикими ордами татар, оказывая им отчаянное, "лихое", сопротивление. "...Обычай был татарский

давать злознаменующие имена тем городам, какие сильно противу их защищались и знатный им вред причинили, от чего название сего города произошло..." Странное объяснение, многие города тогда отчаянно защищались, но чего не знаем, того судить не будем.

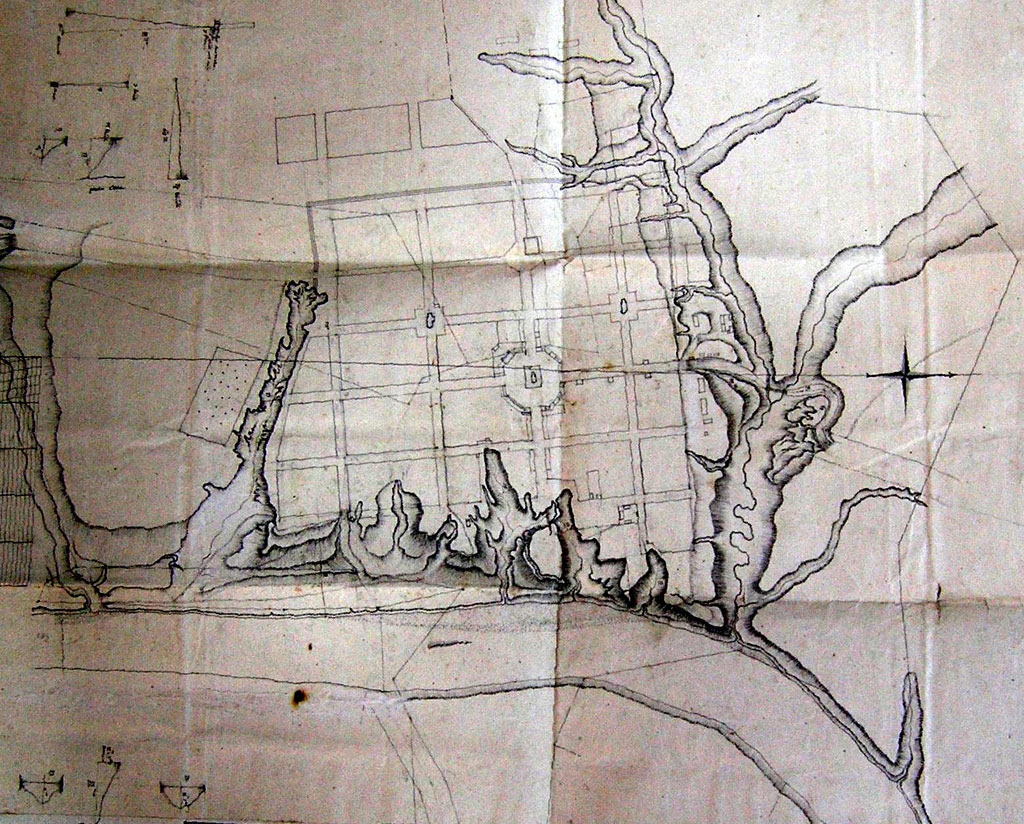

В 1779г. для был составлен генеральный план застройки. Оживились строительство и торговля. Спустя всего 2 года, 3 ноября 1782г., калужский купец Иван Борисов, бывший подрядчиком на строительстве присутственных мест, доложил Казенной палате об окончании двух каменных корпусов. В результате интенсивного строительства население города за 30 лет удвоилось. Так, если в 1780 году в Лихвине было 287 домов (из которых один только каменный), в которых проживали 1011 человек обоего пола, то в 1811 году было уже приблизительно 300 домов (около 10 каменных) и 2022 жителя.

Рекордной по числу жителей оказалась середина 19 века. В 1858г. в Лихвине было 327 домов (16 каменных) и 3050 жителей. После этого население станет неуклонно снижаться.

Лихвин в это время стал городом торговым. Лихвинские купцы возили свои товары даже в Нижний Новгород на ярмарку. Купцы скупали у крестьян лен, пеньку, коноплю, кожи, щепные изделия, деготь и по Оке отправляли баржами. В 1615 году был открыт лихвинский монастырь.

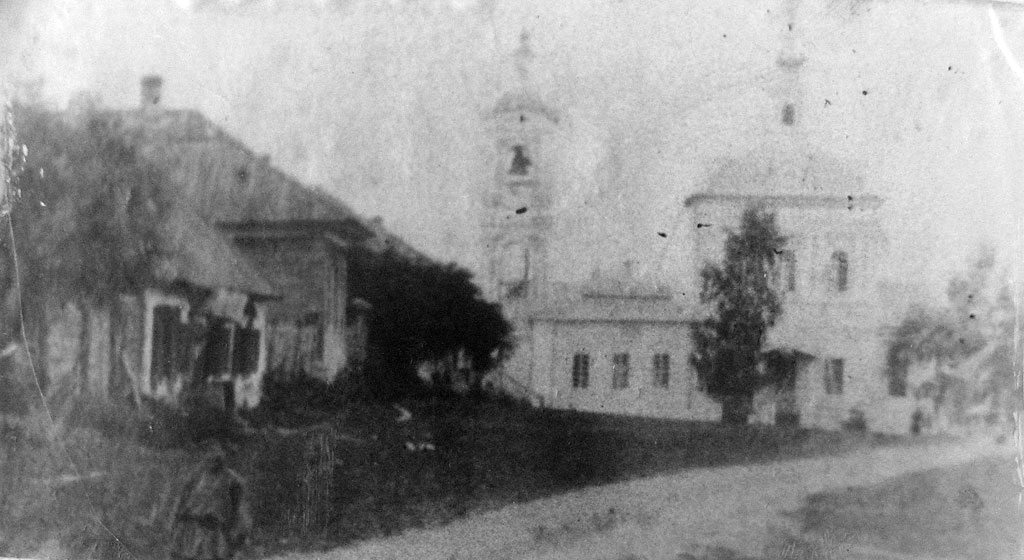

По сведениям за 1840 – 1846г.г. в Лихвине было 28 улиц и переулков, одна площадь, мост, кладбище, четыре церкви, из которых три каменные: Троицкий Собор, названный во имя Живоначальной Троицы, владевший 215 десятинами земли, Введенская церковь, названная во имя Введения во храм Пресвятой Богородицы, владеющая – 64 десятинами земли, Спасо-Преображенская церковь, названная во имя Преображения Господня, владевшая 112 десятинами и Предтеченская церковь бесприходная на городском кладбище, приписана к Троицкому собору г. Лихвина. Каменный дом для присутственных мест, соляные магазины, 25 лавок, 3 трактира, 3 винных погреба, 1 фабрика, 3 питейных дома, городская больница, которая содержалась за счет обывателей, тюрьма.

27 апреля 1783 года Лихвинский купец П.А. Пронин подал прошение Калужскому губернатору о позволении в городе Лихвине выстроить каменную церковь во имя Преображения Господня за место находящейся ветхой деревянной церкви, но на новом месте.

29 января 1806 года прошение Лихвинского купца Никиты Ивановича Миленушкина к Калужскому губернатору о постройке каменной церкви во имя Живоначальной Троицы, вместо ветхой деревянной.

"В Лихвине церковь во имя Живоначальной Троицы имеется деревянная, вместо которой усердие моё вместе с братьями (Алексеем, Василием и Дмитрием) иметь на другом способном и удобном месте, в расстоянии от старой деревянной церкви через одну только улицу на Торговой площади, построить вновь в том именовании с приходом Пророка Божия каменную. Для чего усердствуем, по возможности, из своего капитала, тремя тысячею рублями, из коих уже и материалу подготовленно: кирпича полтораста тысяч, бутового и известнякового камня - 20 сажень. А посему имею усердие сделать оную церковь. Строение начать будущей весной.

Прошу разрешения постройки каменной церкви в назначенном мною месте".

Известно, что к 1813 году каменный Троицкий собор был построен и в нём происходят церковные службы. 13.06.1813 года Никита Иванович Миленушкин предложил: "Ввиду того, что старая деревянная церковь остаётся без употребления и без иконостаса необходимол её разобрать, а кирпич, полученный при разборе церкви, употребить на постройку каменной ограды вокруг нового каменного Троицкого собора". Что в конечном счете и было сделано.

22 февраля 1806 года, прошение в Калужскую Епархию.

"Того ради Вашего Преосвященства Милостивого Архипастыря покорнейше прошу на построение вместо деревянной, каменную церковь. Во имя Живоначальной Троицы, с приходом Пророка Божия Ильи, на назначеном мною другом месте, на Торговой площади. Если позволение дано будет по приложенному при сем плану и фасаду, снабдить меня храмозданною грамотою".

23 февраля 1896 года подано прошение Епископу Калужскому и Боровскому Макарию, о желании потомственной почетной гражданки Марии Ивановны Киселевой, о возведении за свой счет и свои собственные средства, в селе Ханино, Лихвинского уезда, вместо существующего и приходящего в ветхость деревянного храма, нового каменного трёхпрестольного храма, с колокольней при нём, во имя Успенья Пресвятой Богородицы и боковых приходов Святого Дмитрия Солунского и Святого Иоанна Крестителя. Новый храм будет построен частью на пренадлежащей Киселёвой земле, которая жертвуется, а частью на крестьянской, на что они изъявляют полнейшее своё согласие.

Рапорты в Калужскую Епархию от 19 января 1900 года:

"Работы по сооружению нового каменного храма в селе Ханино, Лихвинского уезда, производятся успешно: стены церкви выведены до сводов, а колокольня до второго яруса. Постройка производится под наблюдением Калужского Губернского инженера г. Б. Савицкого"

26 апреля 1901 года работы в черне окончены. Необходимо постелить полы и установить иконостас. Оборудованно отопление Аммосовскими печами, производится роспись живописью внутренних стен, работают более 10 живописцев. Иконостас изготовляется в Туле.

17 августа 1902 года установлена ограда - вся металлическая; столбы чугунные, между столбами толстая витая железная проволока с остриями. Ограда устроена на средства церковного Ханинского старосты, потомственного почетного гражданина Александра Васильевича Киселева и стоила более 300 рублей.

21 сентября 1902 года все работы завершены. Стоимость всей постройки храма обошлась в сто десять тысяч, по иным сведениям, стоимость постройки храма обошлась в не менее 200 тысяч рублей. Мария Ивановна Киселева не пожелала назвать цифры во что обошлось строительство.

1 октября 1902 года в новопостроенном храме освящены все три престола, а именно: 1 октября Его Преосвященством Вениамином, Епископом Калужским и Боровским, освящен главный (средний) престол храма во имя Успения Божьей Матери; 5 октября освящен священником Алексеем Златоустовским престол в северном алтаре, во имя Святого Иоанна Крестителя Господня; 7 октября освящен престол в южном алтаре, во имя Святого Великомученника Дмитрия Солунского."

Почетного гражданина Киселева Александра Ивановича, настоявшего своей матери Киселевой Марии Ивановны на постройке храма, наградили орденом Святой Анны 3-ей степени.

В Лихвине (в 1869г.) было два училища: Уездное, в котором работало семь преподавателей и было 32 ученика (девочек не было) и Приходское – два преподавателя и 42

школьника-мальчика, девочек так же не было. В 90-х годах в Лихвине была открыта школа и для девочек: Образцовое двухклассное женское училище. При Приходском училище в 1892 г. была учреждена библиотека для внеклассного чтения, в которой было до 800 экземпляров книг.

школьника-мальчика, девочек так же не было. В 90-х годах в Лихвине была открыта школа и для девочек: Образцовое двухклассное женское училище. При Приходском училище в 1892 г. была учреждена библиотека для внеклассного чтения, в которой было до 800 экземпляров книг.

В городе находились заводы: один салотопленый купца III гильдии И.Соколова, на котором работало два человека. Один пивоваренный - работало пять человек. Два кирпичных, работал винокуренный завод. Салотопленый и кожевенный заводы купчихи Аносовой. Пиво и медоваренный завод купца Делеина. Веревочная фабрика Меленушкина. Кирпичный завод.

В 1795 году статский советник Левшин открыл три месторождения каменного угля в Калужской губернии. Два из них в Лихвинском уезде. Но лишь в 19 веке начались детальные исследования этих мест, так как они были расположены около судоходной

реки Оки, по которой уголь можно было отправлять в Москву и другие промышленные центры России. В 1841 году царское правительство командировало инженера Гельмерсона и подполковника Оливьери, которым поручено исследовать места где найдутся угли "...и которые по свойству

своему и по удобству сообщения с Москвой представяться более благонадежными...". (Горный журнал №8 за 1895 год). Началась разработка месторождений. Уголь отправлялся по Оке и его испытания показали что он лучше дров, а поэтому "...Московские фабриканты и владельцы некоторых заводов

сделали заказы на доставку 190000 пудов замосковского угля". Но как-только близкие пласты угля выработали, то дальнейшую разработку прекратили, так как нужно было отрывать глубокие шахты, в них было много воды и не хватало рабочих, следовательно себестоимость угля стала высока и

дальнейшие разработки не рентабельны. К тому же уголь с Украины был более качественным и дешевым. Все это привело к тому что про уголь имеющийся в Лихвинском уезде вскоре забыли.

С 18 века на территории района впервые появились заводы. "В 1766 году в Лихвинском уезде на Черепети, правом притоке Оки, начал действовать чугунолитейный и железноделательный Черепетский завод купца Попова. В 1788 году по той же реке построена так же домна и молот на Богдано-Петровском заводе". В то же время возникли Ханинский и Митинский (Песоченский) чугунолитейные заводы. Летом заводы не работали так как рабочие были из крестьян близких деревень и имели свои наделы. На этих наделах они убирали урожай, а заводы проводили летом ремонт. Заводы выплавляли в основном чугун, железо, лили горшки, котлы, сковороды, дверные задвижки и др. Литье отправляли в Сибирь, Закаспие, Закавказье. Руду привозили из Крапивенского уезда, из Тулы, а так же из Клевцовского рудника Лихвинского уезда. Топливом служил лес и уголь. В 1872 году началась прокладка грунтовой дороги Лихвин-Одоев, а в 1905 году протянули железную дорогу - ту самую Тула-Лихвинскую узкоколейную железную дорогу изучение которой и привело нас к этому экскурсу в историю.

Узкоколейка, построенная в 1905 году, связала собой множество чугуноплавильных заводов (Дубенский, Ханинский, Богдано-Петровский, Володинский, Черепетский, Митинский) с шахтами и рудниками, а так же являлась конкурентом в доставке товаров из Лихвина для речного транспорта,

так как функционировала круглый год, а речной транспорт только весной при высокой воде. После закрытия шахт в Лихвинском уезде по узкоколейке из Тулы для заводов доставляли Донбасский уголь.

Бедность гнала крестьян уезда в отхожие промыслы. Ежегодно каменщики, столяры, штукатуры, пильщики уезжали в различные районы страны на заработки. Оставшиеся в уезде работали в поле или стремились на заводы и шахты с их мизерными заработками и тяжелыми условиями труда. Естественно росло недовольство людей рамками в которых они вынуждены были находиться. Происходили как отдельные возмущения, так и массовые бунты. Так например в 1607 году, когда происходило крестьянское восстание под руководством Болотникова И.И., в Лихвине тоже вспыхнуло восстание и лишь летом его удалось подавить: "Князь Третьяк же, шед очистил городы Лихвин, Болхов, Белев". (Восстание Болотникова, документы и материалы, М. 1959 стр 91). В 1872 году на заседании Лихвинского земства обсуждался вопрос "О принятии на счет земства расходов, подлежащих при ссылке порочных лиц по приговорам сельских обществ". И вот решение "Разрешить земской управе употреблять на этот предмет из земских сумм до 500 руб." Более того к 1815 году в Лихвине была выстроена тюрьма рассчитанная на 32 человека.

Революционные волнения 1905 года захлестнули Лихвинский уезд. Осенью рабочие Ханинского и Богдано-Петровского чугуноплавильных заводов объявили забастовку. Они требовали прибавки расценок за чугунные изделия, лечение за счет хозяина, платы заболевшим рабочим за время их лечения, равняющейся их дневному заработку. В уезде начались массовые порубки леса. Крестьяне отказывались платить налоги и подати в губернский и земский бюджет. Стали распространяться прокламации, воззвания и листовки, зовущие на борьбу с самодержавием. Лишь начале 1906 года удалось подавить эти волнения, когда 11 января из Калуги в Лихвинский уезд была направленна карательная экспедиция которая состояла из полусотни казаков.

Тюрьма представляет собой двухэтажное кирпичное здание прямоугольной формы рассчитанное на 32 заключенного. Eё окружает массивная кирпичная ограда трехметровой высоты, внутри ограды еще расположены флигели привратников. Обычно число заключенных в сутки доходило до 30 человек, но после волнений и забастовок в 1905 году в тюрьме в течении года содержалось: мужчин - 200 человек, женщин - 5 человек, пересыльных - 12 человек. Таким образом в сутки число заключенных доходило до 67 человек. В размещении арестованных встречались затруднения. Эксплуатировалась тюрьма до начала 50-х годов 20 века по своему назначениюи, в последствии использовалась как склад. Во время войны в 1941 году была несколько разрушена. Позже перешла в жилой фонд, во флигелях поселились люди.

Вообще с тюрьмой города Лихвина происходило несколько знаковых событий, отдельно о них я хотел бы остановиться в данной статье.

В 1833 году в Лихвине была построена единственная на весь уезд больница на 30 кроватей. Ее обслуживали врач, два фельдшера и акушерка. В городе была вольная аптека госпожи Герман, арендуемая земством.

15 апреля 1871 года городская дума города Лихвина ходатайствовала о введении в действие Высочайше утвержденное 16 июня 1870 года городового положения. Согласно этому положению приступили к созданию точного списка обывателей города Лихвина для выбора гласных в городскую думу. Органы самоуправления занимались организацией благоустройства города, народного образования, здравоохранения, а так же управляли взыскиванием недоимок с недвижимого имущества, выборами городского главы, рекрутским набором, содержанием полиции, пожарной охраны и тюрьмы.

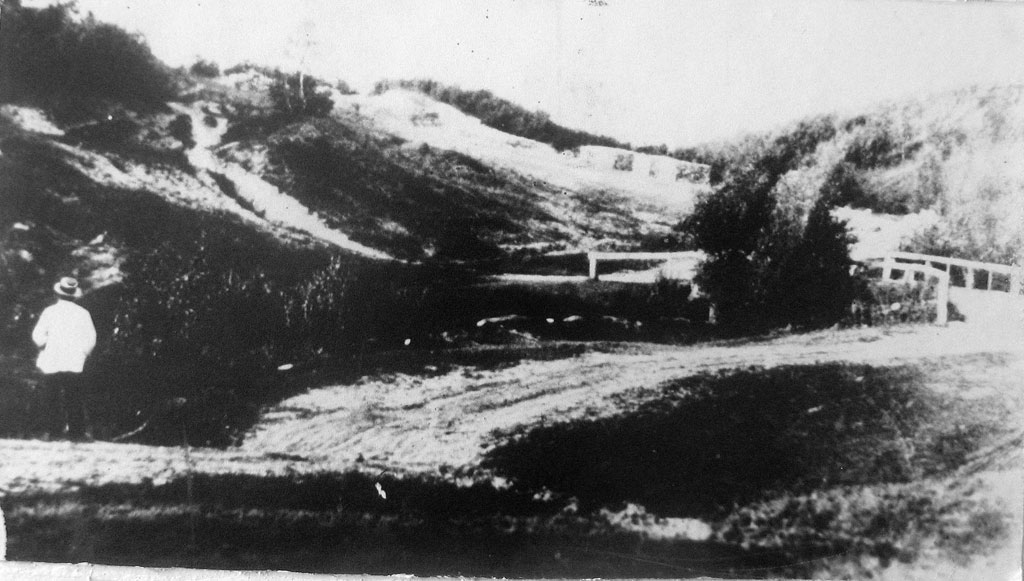

Вот на постройку и замощение камнем дороги к городу с восточной стороны у земства денег не нашлось, а подъем здесь местами достигал 45 градусов и в ненастье телеги утопали в грязи по ступицы и поэтому решено было чтоб платить дорожный сбор тем кто едет в гору, а кто

с горы те бесплатно, причем от уплаты освобождаются государственные служащие.

Через Оку, в сторону Черепети был перекинут плашкоутный мост, а так же действовала паромная переправа.

Мост состоял из плоскодонных барж (плашкоутов) поверх которых были закреплены доски образующие настил моста. Сами плашкоуты ставились на якоря, чтоб их не унесло течением и были закреплены канатами к берегу. В случае необходимости пропуска по реке барж (например на Белев), центральную часть моста отсоединяли от окраинных частей, на что уходило около двух часов, и отводили в сторону, освобождая проход для судов. Обслуживала мост команда численностью до 25-30 человек. Во время ледохода мост, во избежание повреждений, разбирался и уводился к берегу. (Вот пример плашкоутного моста в Нижнем Новгороде).

Провоз грузов по мосту мог привести к его повреждению, так как мост состоял из подвижных барж и настил под тяжестью грузов прогибался. Поэтому провоз грузов по мосту и на пароме был платным. Для не груженых подвод, колясок и пешеходов проезд был бесплатным. Так же изменение уровня воды в Оке приводил к изменению уровня проезжей части, что создавало затруднения для движения по мосту и заезду на него.

Член земства, начальник 3 участка Лихвинского уезда, колежский секретарь Александр Михайлович Сухотин предлагал сделать проезд по мосту платным для всех, но ему возразил гласный Н.П. Хлюпин тем, что на содержание плашкоутного моста и паромной переправы за счет губернского земства тратится ежегодно определенная сумма и если на то пошло, то почему не сделать платными все дороги уезда содержащихся за счет земства. Гласных А.П. Ананьева и А.В. фон-Вернера возмутило данное предложение так как это могло удорожать доставку руды и каменного угля добываемых в уезде, что негативно отразится на развитии промышленности. Поэтому решили, что все объекты должны быть подразделены на отдельные категории и облагаться индивидуально или не облагаться.

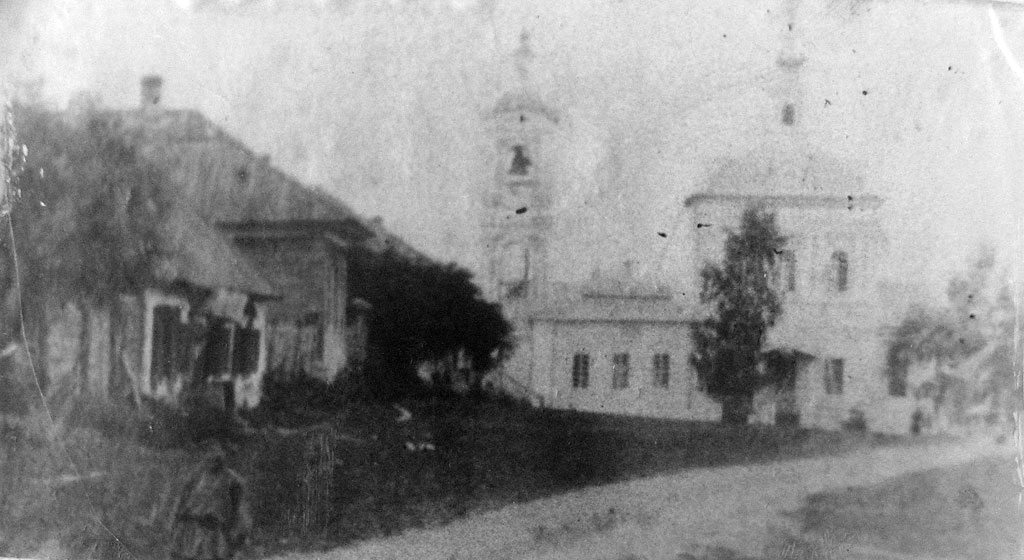

В Лихвине было множество церквей, монастырь, и соборы. Две церкви и собор размещались в пределах крепости (Николаевская церковь, названная во имя Святого Чудотворца Николая они сгорели в 1813 году), остальные за её пределами, на территории нынешнего города. Находившийся в городе Афанасьевский женский монастырь был упразднен (примерно 1784 год). И в том же 1784 году, купцом П.А. Прониным была построена новая каменная Спасо-Преображенская церковь (располагалась на пересечении нынешних улиц Спас-Введенская и Чувашова), куда перешла вся утварь монастыря. Эта церковь разрушена в 40-х годах 20 века. В конце 17 века случился пожар и остатки Афанасьевского монастыря сгорели и больше не восстанавливались, из кирпича сгоревших построек в начале 20 века была построена нынешняя Лихвинская больница. В 1810 (по другим сведениям в 1813) году на Торговой площади на средства купца Н.И. Миленушкина был возведен каменный Троицкий собор, после чего площадь переименовали в Соборную. Собор просуществовал до 1937 года, когда был разрушен и на его месте возведен памятник В.И. Ленину. В 1821 году, по инициативе помещика С.П. Ртищева, началось строительство Свято-Введенской церкви и первая служба состоялась в 1835 году. В советское время была разрушена колокольня церкви, а внутри установлена электрическая станция с локомобилем, позднее оборудована пилорама и столярная мастерская, затем долгое время храм пустовал, и лишь в 1988 году в нем снова стали проводить церковные службы. Еще в городе был храм Иоана Предтечи расположенный у кладбища, он был разрушен в 40-х годах 20 века. В северной части города, у дороги на Перемышль, расположена часовня, она построена в 1913 году в честь 300-летия династии Романовых, использовалась в качестве молельни для солдат (казармы располагались рядом, на месте молокозавода).

Вообще с этой часовней не все так просто её начали воздвигать в 1912 году в виде памятника-часовни в честь юбилея войны 1812-13 годов с продвижения предводителя дворянства С.А Попова. На стенах часовни должны были быть установлены плиты с фамилиями солдат погибших за "веру, царя и отечество" урожденных Лихвинского уезда. На конец 1915 года таких было 102 человека.

Вот как анонсировалась данная постройка "Вторая великая отечественная война и те чрезмерные жертвы, кои приносит наша доблестная армия, выдвигая из среды своей героев, в большинстве случаев остающихся на полях битв в безвестных подчас могилах, являют для нас, лиц не попавших в ряды армии, обязанность позаботиться, чтоб имена их и вообще всех воинов положивших жизнь свою за веру, Царя и отечество были достойным образом увековечены и содеянные ими подвиги служили бы назиданием потомству".

Но в связи с Первой мировой войной строительство застопорилось, возвели лишь стены и купол. Отсутствовали деньги и материалы, так как Попов оставил пост предводителя дворянства и добровольцем ушел на фронт.

Да и погибших за "веру царя и отечество" было уже гораздо больше. Пришлось земской управе выделять деньги на достройку, аппеллируя что часовня возводится в честь 300 летия династии Романовых.

В 1916 году в Лихвине должен быть построен водопровод. Вот что по этому поводу 7 ноября 1915 года докладывал городской староста:

" 28 октября сего года за №901 мною возбуждено перед господином Министром внутренних дел, через господина Калужского губернатора, ходатайство об отпуске городу Лихвину 10000 рублей пособия от казны на устройство в городе водопровода из средств противочумной комиссии. Водопровод предложено провести из Черненого колодца по Старо-почтовой улице до угла дома Мисинской, а затем от этого угла по Соборной улице, на Стрелецкую слободу, всего на протяжении 2 верст, 100 погонных саженей. На постройку водопровода составлена смета расходов в 17158 рублей 58 коп. Сумма эта должна быть покрыта испрашиваемою из средств противочумной комиссии безвозвратною ссудою в размере 10000 рублей, ассигнованными из городских сумм 2000 рублей, а остальные 5158 рублей 58 копеек из средств местного земства.

Уведомляя об этом, имею честь покорнейше просить земскую управу, настоящее мое отношение доложить предстоящему очередному земскому собранию, об ассигновании городу Лихвину пособия на устройство в городе Лихвин водопровода, в сумме 5158 рублей 58 копеек, так как земство не менее города заинтересовано устройством в городе водопровода, тем более, что в городе находятся земские богоугодные заведения".

Земство решило: Принимая что еще в прошлом году поднимался вопрос об устройстве водопровода в городе Лихвине и, в частности, при больнице и в других земских общественных учреждениях г. Лихвина и примыкающей к нему Стрелецкой слободы, то было внесено в смету 2000 рублей, уездная управа полагает, что эти деньги могли бы быть отпущены, при условии, если пользование водой для нужд земской больницы и других земских зданий будет установлено бесплатно.

Примерно в середине 19 века окончательно оформился вид и архитектура города. В отличии от существовавших в то время планировок "кругами", когда улицы радиально опоясывали центр, а так же расходились от него радиусами, планировка города Лихвин была "квадратами". Этому способствовало то что с одной стороны город был отделен Окой, с двух других глубокими оврагами с речками Лихвинка (с севера) и Большая Речица (с юга), и лишь с четвертой искуствено сооруженной стеной. А так же то что при появлении неприятеля гарнизон оборонялся за стенами крепости (за что расплачивались сожженными и разрушенными постройками). Постройки города размещали по согласованию с воеводой и там где он укажет. И только после включения Лихвина в Калужскую губернию появился градостроительный план разработанный губернским архитектором П. Р. Никитиным в 1779 году, согласно которому и отстраивался город. Например церкви образовывали правильный треугольник с Троицким собором в центре города и храмом Спаса и Введенским храмом по окраинам.

Надо заметить что сообщение с Калугой, т.е. с центром управления Калужской губернии, было плохо налажено.

Еще 14 июня 1874 года из канцелярии Калужского губернатора к Тульскому губернатору было направлено следующее представление:

"Ввиду предположения об открытии почтового сообщения г. Белёва с г. Лихвиным, который в весеннее время, по случаю разлива рек, становится без средств сообщения со столицами. Я имею честь покорнейше просить Ваше Превосходительство уведомить меня, в возможно непродолжительном времени, не встречается ли со стороны Вашей каких-либо препятствий к открытию означенного почтового сообщения, присовокупляя, что промежуточную станцию между Белёвым и Лихвиным, с комплектом 6 лошадей, предполагается учредить в селе Николо-Гастунь Калужской губернии, если земством будет избрана для сего сообщения существующая теперь транспортная дорога, или в Турбинском хуторе, той же губернии, если оное будет направлено по проселочной дороге, пролегающей по левому берегу реки Оки, через селения Песковатское, Горки и Староселье."

Управляющий почтовой частью в Тульской губернии докладывал, что дорога ему неизвестная и можно ли использовать её для удобной перевозки почты он сказать затрудняется.

8 июля 1874 года. Рапорт Белёвского уездного исправника Тульскому губернатору:

"Его Превосходительству Господину Начальнику Тульской Губернии. На предписание от 18 минувшего июня за №2824, имею честь донести Вашему Превосходительству, что к открытию между городом Белёвым и городом Лихвиным почтовой станции в селеньях Николо-Гастунь или Турбинском хуторе Калужской губернии, препятствий не встречается. Белёвское же общество весьма сочувственно относится к проекту открытия почтового тракта между Белёвым и Лихвиным. Белёвская земская управа препятствий к открытию не имеет."

Тракт, судя по всему, был проложен по левому берегу реки Оки. Однако, как жаловались в 1878 году: "на речке Вырке (видимо речка "Средняя Вырка"), вблизи почтовой станции Турбинской, не устроен мост и во время разлива речки преправа осуществляется на лодках, в иное время проезд осуществляется вброд."

В дальнейшем все распоряжения и доставка товаров и почты, стали осуществлятся в Лихвин через Тулу, по Тула-Лихвинской узкоколейной железной дороге.

Вот как это описывается в уведомлении Калужскому губернатору от 1915 года:

По вопросу о наиболее скором доставлении почтовых уведомлений, следуемых в Лихвинский уезд по Туло-Лихвинской железной дороге.

Неудовлетворительные существующие способы передвижения почтовых отправлений в Лихвинском уезде побудили уездную управу изыскать пути, благодаря которым обеспечивался бы более быстрый обмен корреспондентами. С этой целью ею, представлена 18 июня сего года (1915) за №1256, было возбуждено ходатайство пред: г. Калужским губернатором следующего содержания.

«Крайне неудовлетворительные способы доставления и отправления почтовой корреспонденции и посылок в Лихвинском уезде настоятельно выдвигают вопрос об изменении почтового тракта. Отправления по Туло-Лихвинской жел. дороге через г. Тулу поступают в свой губернский город только на третий день, точно так же и отправления из Калуги до Лихвина получаются тоже на третий день; это обстоятельство создает значительные промедления в исполнении различного рода служебной переписки, что даже в мирное время не может считаться нормальным, теперь же, в следствии военных обстоятельств, такая медленность наносит и существенный вред правильной работе правительственных, общественных и частных учреждений, служебных и частных лиц.

Для того, чтобы получить какую либо справку из соседнего города Перемышля требуется 8 дней при условии выполнения её в день получения, а именно. 4 дня уходит на доставление запроса и 4 дня на доставление ответа, а между тем Перемышль отстоит от города Лихвина всего лишь в 18 верстах, т.е в 2 – 2 ½ часах езды.

Помимо этого, в зимнее время, при незначительных даже заносах, движение поездов по Туло-Лихвинской жел. дороге приостанавливается иногда дня на три, четыре, чаше на один, два дня. В это время всякие сношения, помимо телеграфных. с другими городами прекращаются.

Выходом из этого положения является установление почтового тракта через г. Перемышль на лошадях, а не по Туло-Лихвинской жел . дороге. Значительных затрат это мероприятие вызвать не может, так как почтовое сообщение от г. Калуги до Перемышля поддерживается на лошадях и здесь только пришлось бы линию почтового тракта продолжить на 18 верст. При этом условии корреспонденция получалась бы не позднее утра следующего за отправлением дня.

Вследствии вышеизложенного, уездная управа имеет честь просить Ваше Превосходительство возбудить ходатайство об изменении почтового тракта по передвижению почты в г. Лихвин и обратно через г., Калугу и Перемышль и об установлении в г. Лихвин почтовой станции для отвозки почты.

2-го минувшего октября г. Калужский губернатор отношением за № 1357 уведомил управу, что «главным управлением почты и телеграфов признано целесообразным; I) продлить почтовый тракт Калуга-Перемышль до Лихвина с существующим на нем ежедневным ходом (2 обыкновенных и 5 одноконных подвод в неделю). Сохранить по прежнему отправление почты из Лихвина в сторону Тулы по Туло-Лихвннской жел. дороге. 2) добавить на Перемышленскую почтовую станцию две лошади и 3) учредить в Лихвине почтовую станцию с комплектностью на 4 лошади.

Об этом уведомляю уездную земскую управу на отношение 18 июля сего года за №1256.

О вышеизложенном уездная земская управа имеет честь доложить земскому собранию.

Революционные волнения 1905 года не обошли и Лихвинский уезд. К лету в разных районах уезда появились агитаторы, которые раскрывали крестьянам ужасы эксплуатации и указывали пути борьбы с ней. Пути эти сначала заключались в требованиях к помещикам уменьшить арендную плату за землю, бесплатно раздать дрова, снизить подати. К заводчикам предъявили требования: прибавки расценок за выполненную работу, восьмичасовой рабочий день, оплачиваемый отпуск, в случае заболевания выплаты зарплаты за время болезни, выплаты пенсии в случае получения увечий на предприятии, бесплатную выдачу дров, бесплатный выгон и пастбища для скота.

Власти оказались в полной растерянности перед такими выступлениями, они не привыкли к тому, что требования выдвигались массово, сплоченными группами крестьян и рабочих. Приставы и стражники пытались образумить выступающих на сходках и митингах людей, но услышаны не были и ретировались. К тому же многие рабочие пришли с заработков из Серпуховского уезда, где заразились современными веяниями. На многие требования крестьян и рабочих помещики и заводчики пошли на уступки, в частности это касалось бесплатной выдачи дров, выделения пастбищ, изменения расценок на работы. Но поддерживаемые агитаторами крестьянские митинги не прекращались и к зиме 1905 года начались забастовки на заводах и беспорядки в помещьячьих лесах.

И только высланная Калужским губернатором в начале января 1906 года полусотня казаков сумела остановить бесчинства и навести порядок в уезде. Зачинщики беспорядков бежали или были схвачены и посажены в тюрюму. Но испугавшись гнева народа сроки отбывания наказания давали условные или на один месяц.

Вот события тех лет произошедших на чугуно-плавильном заводе в Ханино и его окрестностях:

28 июня 1905 года на стене внутри Ханинского чугуно-плавильного завода было приклеено объявление: "Борцам за народную свободу. 20 июня в 7 часов вечера будет народное собрание, на котором все должны выслушать эти приподанные слова. Если что не понятно, будет подробное разъяснение. Вас готовить к этому будет оратор от города Москвы. Вы не бойтесь, что у вас капиталисты отнимут крохи хлеба". С левой стороны листовки приписано: "Не срвать".

Для предупреждения беспорядков, могущих произойти от мастеровых, на чугуно-плавильном заводе находились 17 стражников, 5 урядников.

Никакого оратора 20 июня в Ханино не прибыло и со стороны мастеровых ничего вызывающего не последовало.

25 ноября 1905 года мастеровые Ханинского чугуно-плавильногог завода подали петицию управляющему заводом Александру Васильевичу Киселеву, в которой потребовали прибавки расценок за работы, восьмичасового рабочего дня, на каждого рабочего бесплатного отпуска дров, бесплатного выгона и пастбища для скота, снятия с должности мастера Киринова.

Заведующий заводом А.В. Киселев удовлетворил почти все требования, за исключением восьмичасового рабочего дня и удаления Киринова. Одновременно с этим из канцелярии Калужского губернатора-шталмейстера Александра Александровича Офросимова получена телеграмма с призывом к рабочим: "Ввиду чрезмерных требований мастеровых, владетельница завода, потомственная почетная гражданка Мария Ивановна Киселева, решилась через год прекратить действие завода, что может повлечь за собой полное расстройство хозяйственного и семейного быта мастеровых и нарушить спокойную трудовую жизнь.

В попечении мастеровых даю добрый совет подумать об этом, сообразить трудность переживаемого времени для промышленности и довольствоваться теми заработками, которые они имеют, прося заводчицу не закрывать производство".

11 декабря 1905 года землевладелец Давид Киселев заявил, что местные крестьяне произвели порубку пренадлежащего ему леса. Крестьяне сельца Гулева, Грязновской волости, начали рубить строевой лес в даче "Виньково" братьев Киселевых. Они уже вырубили более 500 кореньев и перевезли по домам. Приехавшему приставу сказали: "Зачам приехал? Уезжай, тебе здесь делать нечего, мы теперь проснулись, нам Бог послал милость, почему и начали рубить лес Киселева, из которого навозили себе срубы и прекращать рубки не будем". При этом они держали себя враждебно и сзади стоящие переговаривались: "Дадим приезжим мойку, забудут как к нам ездить".

Затем крестьяне высказались, что до тех пор не прекратят рубки леса, пока не убьют заведующих лесами Киселева Давида, Александрова, Краснопольского. Что они сильно притесняли их ценой при пилке дров и выкладки таковых, что они отпускали им муку гнилую с червями и за пуд брали 1р. 50 коп., что вообще их стараются притеснять. Поэтому требуют, чтоб Краснопольский выдавал им по 40 рублей на пару пильщиков.

12 декабря 1905 года Калужский губернатор приказал Лихвинскому уездному исправнику прекратить рубки леса в даче "Виньково" и арестовать зачинщиков и главарей. 16 декабря, на место выехал сильный отряд полиции. Он застал на месте свыше 300 порубщиков.

20 декабря 1906 года Ханинский чугуно-плавильный завод М.И. Киселевой прекратил свое производство. Мастеровые получили полный расчет 21 декабря и разошлись по домам не проявляя никаких враждебных действий. Все держали себя спокойно.

30 декабря Ханинский завод открыл действия домн, оказалось, что 28 ноября он был на 8 лет сдан в аренду братьям-купцам Никите Гавриловичу, Сергею Гавриловичу и Герасиму Гавриловичу Барановым.

К 1916 году Барановы становятся богатейшими людьми Калуги и Тулы - купцами, заводчиками, меценатами. Им принадлежало 5 крупных и несколько мелких чугунолитейных заводов таких как Ханинский и Богдано-Петровский, Дугненский, Володинский заводы. Много земель и сельскохозяйственных угодий в Калужской и Тульской губерниях.

Советская власть в Лихвинском уезде была установлена 18 декабря 1917 года (1 января 1918г.). "18 Декабря власть в городе Лихвине взята Советом крестьянских, рабочих и солдатских депутатов, из которых образовался исполнительный комитет".

С февраля 1918 года Лихвин входит в состав Калужской Советской Республики. Её возглавляет Председатель Калужского Совнаркома Витолин Пётр Янович. Создаются вооруженные силы Калужской Советской Республики, командующим которыми назначается большевик Павел Дмитриевич Скорбач. Военно-революционному руководству было поручено ликвидировать все вооружённые формирования в пределах Калужской республики и навести «революционный порядок». После того, как Второй губернский съезд Советов принимает решение «об изгнании левых эсеров из органов Советской власти», в июле 1918 года Калужская Советская Республика ликвидируется. Кстати к этому времени арестовывают лидеров Лихвинской партии эсеров, уездный комитет которых и исполком размещался в бывшем доме купцов Миленушкиных. (Ныне ул. Калужская д.34).

В 1918 году, произошло переименование улиц города: Спас-Введенская стала Революционной, Калужская стала Коммунистической, Введенская стала Ульяновской (позже Ленина), Соборная стала Проллетарской (позже Чекалина), Одоевская стала Красной, Белевская стала Урицкого, Спасская стала Витолинской (позже Чувашова). Сменили названия и площади: Спасская стала Народной, Введенская стала Октябрьской, Соборная стала Советской площадью (позже Свободы, Ленина, Чекалина).

Во время гражданской войны, в 1919 году, когда войска Деникина подходили к Туле, Лихвин был объявлен на осадном положении. От станции Суворово была построена железнодорожная ветка до Северо-Ватцевского лесничества. Дрова по узкоколейке отправлялись в Тулу. На первомайском Всероссийском субботнике 1920 года были спущены на воду 4 плашкоута, установлен мост через Оку. В июне 1921 года в Лихвине построили небольшую электростанцию мощностью 45 кВт от локомобиля. В том же году была построена баня. В 1925 году на городской почте появилось радио.

13 сентября 1929 года Лихвинский уезд, на основании решения пленума ЦК КПСС, стал Черепетским районом Калужского округа Московской области. В 1937 году была вновь сформирована Тульская область и в её состав вошли Лихвин и нынешняя территория Суворовского района. Надо заметить что нынешний Суворовский район по своим границам несколько отличается от бывшего Лихвинского уезда, а именно некоторые деревни и угодья, с запада уезда, примерно на 2-3 км от бывшей границы остались в Калужской области, а, например, села Говоренки и Ленино (ранее Князищево) входившие в Лихвинский уезд, теперь входят в состав Одоевского района.

Несмотря на то, что район стал называться Черепетским, административное управление осталось в городе Лихвине. В нем было: районный суд, прокуратура, районная милиция, нотариальная контора, банк, райисполком, райком КПСС, городской и районный архив, военкомат, районная библиотека, типография газеты "Коммуна", а впоследствии "Черепетскя коммуна" и позже "Новый путь", отделение связи и телефонная станция, детский дом и дом пионеров.

Примерно к этому времени жизнь города подуспокоилась и одна из насущных городских проблем того времени именовалась так. Статья "Лихвин вечером" 15 июня 1941 года, газета "Черепетская коммуна".

Война пришла на территорию района 19 октября 1941 года, когда немцы неожиданно вышли к Лихвину и захватили переправы через Оку. 20 октября к станции Черепеть подошел сводный отряд Тульского завода НКПС и НКВД в количестве 140 человек под руководством инженера Васильева И.Д. и дал бой отрядам немцев. 23 октября истребительный батальон во главе с майором А.П.Горшковым и бригада войск НКВД дали бой в районе Ханино. 9 октября 1941 года был создан партизанский отряд, который через 20 дней близ станции Мышбор пустил под откос

состав противника. Немцы в Лихвине создали комендатуру. Надо сказать что немецкое командование серьезно обосновалось в городе, даже пытались переделать неиспользуемое здание бывшей тюрьмы под какие-то свои нужды, но стены здания оказались настолько прочны, что переделать ничего не удалось.

С первых дней оккупации района были созданы партизанские отряды, которые продолжали борьбу с захватчиком. Многие местные жители состояли бойцами в тех отрядах, одним из них был Иван Никитич Сорокин. Один из отрядов носил название "Передовой" и действовал не территории Черепетского и окружающих его районах. В нем бойцом был Александр Чекалин.

Александр Павлович Чекалин родился 25 марта 1925 года в селе Песковатом. Учился в средней школе города Лихвин . В июле 1941 года Саша добровольцем вступил в истребительный отряд, прошел начальную военную подготовку. Когда немецко-фашисткие войска заняли Черепетский район, Чекалин пришел в партизанский отряд которым руководил Д. Т.

Тетеричев, где стал разведчиком. Не раз ходил он в расположение вражеских гарнизонов, добывал ценные сведения о противнике, приносил оружие. Почти каждый раз он возвращался с задания обвешанный винтовками, автоматами и гранатами, добытыми у противника. Не мало оккупантов было уничтожено самим Сашей. Вот что о нем рассказывал комиссар партизанского отряда П.С Макеев. Однажды группа партизан, в числе которых был и Александр Чекалин,

устроили засаду у дороги в Лихвин. Вдали показалась автомашина. Прошла минута - и взрыв разнес машину на части. За ней прошли и взорвались еще несколько. Одна из них, переполненная солдатами, пыталась проскочить. Но граната, брошенная Чекалиным, уничтожила её.

В начале ноября стояла дождливая, холодная погода. Саша сильно простудился и комиссар отряда П. С. Макеев направил его в деревню Мыжбор к человеку близкому к партизанам, у которого Чекалин мог бы отлежаться, но в деревне Саша узнал что фашисты охотятся за ним. Не желая рисковать теми, кто хотел приютить его, Чекалин ушел к себе домой, в Песковатое.

Там предатель выдал юного партизана. Ночью фашисты ворвались в дом, где лежал больной, на окрик офицера сдаться Александр Чекалин выхватил гранату и бросил её в фашистов. Граната не взорвалась. Немцы схватили юного партизана и отвезли в Лихвин.

Александра подвергли жестоким пыткам, но так и не добились выдачи других партизан.

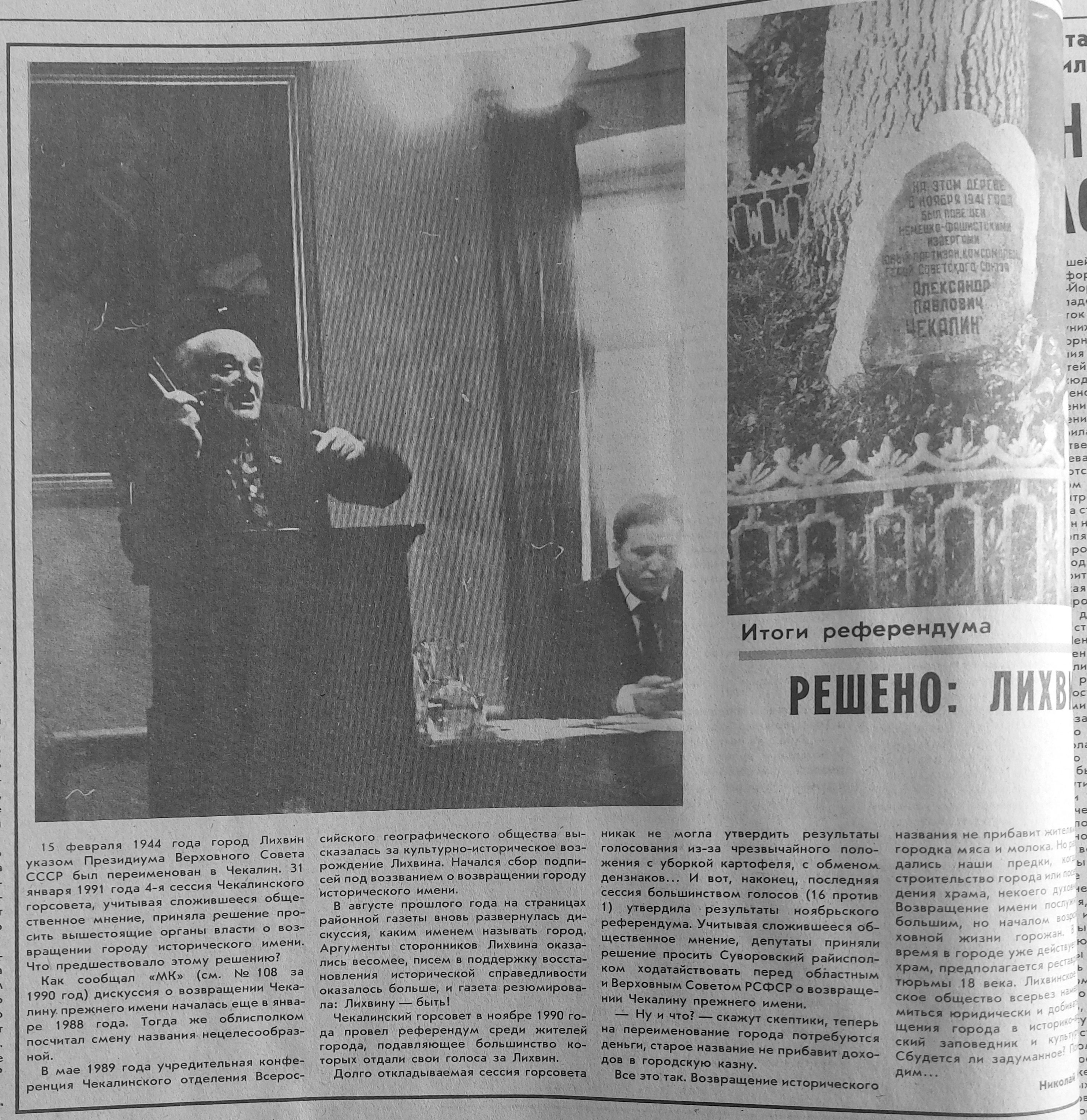

6 ноября 1941 года гитлеровцы согнали людей на площадь в центре Лихвина, где была сооружена виселица. Сопровождаемый усиленным конвоем, полураздетый Саша медленно шел к месту казни. Своим палачам он успел бросить в лицо: "Нас очень много, всех не перевешаете. Победа будет за нами!" и запел Интернационал, но голос героя оборвался на полуслове.

Труп Саши Чекалина фашисты не разрешили убрать. Они прикрепили к нему дощечку: "Конец одного партизана". Более 20 дней провисел труп партизана и только когда город был освобожден от немецких захватчиков, боевые соратники 16 летнего комсомольца, партизана Александра Павловича Чекалина, похоронили его с воинскими почестями.

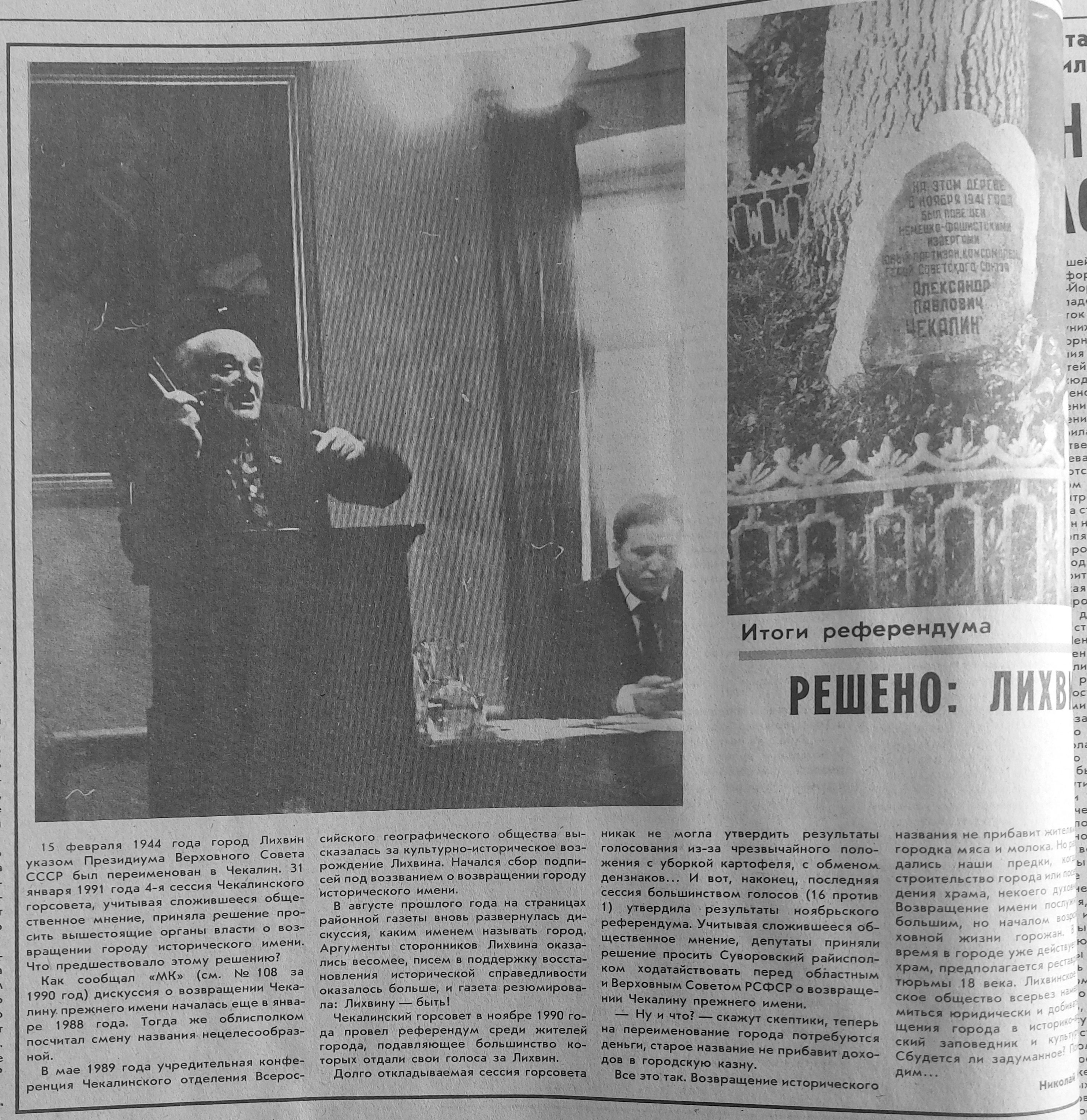

На месте казни позже появилась табличка "1941 года 6 ноября на этом дереве был повешен немецко-фашистскими извергами юный партизан-комсомолец Герой Советского Союза Александр Павлович Чекалин."

Вот что про подвиг героя написали в газете "Правда", а вот так описывается подвиг пионера в тульской газете "Коммунар" 6 февраля 1942 году.

Мне кажется что маловероятно что перед смертью юный Саша пел Интернационал, но подвиги совершенные им за недолгую жизнь и борьбу, позволяют не обращать внимание на это позднейшее приукрашивание. 4 февраля 1942 года Александру Чекалину было присвоено звание Героя Советского Союза, посмертно.

Так же разведчики отряда "Передовой" Дмитрий Клевцов и связной Григорий Штыков по доносу предателя были арестованы 1 ноября в г.Лихвине и казнены.

В ходе Калужской операции, войска 50 армии генерала Болдина наступали от Тулы по лесистой дороге, которую немцы слабо контролировали (Дубна - Ханино - Крутые Верхи - Большие Козлы - Калуга). Не правда ли что-то знакомое, да это именно по узкоколейной Тула-Лихвинской железной дороге наступал генерал Болдин и именно её, извилистую и проходящую по густым лесам узкоколейку не смогли контролировать немцы. Немцы скопили войска у деревни Лобжа, сюда они стянули силы 137-й пехотной дивизии, часть 131-й пехотной дивизии, кроме того из под Малоярославца сюда двигалась 200-я пехотная дивизия и части 20-ой танковой дивизии из-под Сухиничей.

Этими силами в районе Ханино немцы планировали задержать наступление Краснай Армии, но 19 декабря были разбиты частями Сиязова и Хохлова, подошедшими от Одоева, и 19 декабря Ханино было освобождено. 20 декабря освобождена станция Збродово и пос. Агеево. После взятия Одоева один из полков 413 дивизии – 1322 стрелковый полк майора Петухова маршем двинулся под Черепеть и к вечеру 22 декабря вплотную подошел к поселку. Всю ночь шла интенсивная подготовка к бою. Утром – штурм. Фашисты яростно огрызались, переходя в контратаки, но к исходу дня поселок Черепеть был освобожден полностью. Без задержки полк Петухова сходу атаковал большое село Кулешово и вышиб фашистов. А рядом справа 1320 полк освободил Березово и уже ночью батальон этого полка под командованием Мирона Степановича Черешкова ворвался на конечную станцию узкоколейной железной дороги. Таким образом, части 413 дивизии оказались на подступах к Лихвину и начали готовиться к его штурму. 26 декабря 1941 года город Лихвин был освобожден войсками Красной Армии. Штурму Лихвина много помогли успешные действия соседних дивизий. Слева гвардейский кавалерийский корпус Белова очистил весь левый берег р. Упы и пошел в наступление на Козельск. Справа, батальоны 755 полка 217 дивизии, после освобождения Черепети, стремительным броском вышли на восточный берег Оки на участке Доброе-Голодное-Корекозево и 25 декабря овладели Перемышлем, облегчив тем самым штурм не только Лихвина, но и Калуги. Первый батальон сосредоточился на восточной окраине города. Второй и третий батальоны с 24 часов ночи совершили обход с севера и к утру вплотную подошли к городу.

26 декабря, в 6 часов утра началась атака на город с двух сторон. Усиленный гитлеровский полк, оборонявший город, оказал упорное сопротивление. Четыре часа не переставая шел жестокий бой. К десяти часам утра Лихвин был полностью освобожден.

Об этом есть донесение от 28.12.41, согласно которому город был освобожден 413 стрелковой дивизией 50-й армии к 16-00 26.12.1941 года, при этом были захвачены трофеи и уничтожено до 250 вражеских солдат и офицеров.

Но так же существует другая история освобождения Лихвина. В тульской газете "Коммунар" от 6 февраля 1942 года № 30 стр.2, а так же в книге "Битва за Тулу. Сборник документов и материалов." под ред. Н.И. Бортнякова за 1969 год, стр. 228-230. Сказано:

25 декабря 1941 года комиссар партизанского отряда "Передовой" проник в Лихвин. В это время город обстреливался советской артиллерией, немцы поспешно убегали. Макеев, убив по пути немецкого офицера, пробрался в городскую управу и полицию. От имени советской власти объявил: "До прихода частей Красной армии продолжайте работать. Восстановить деревянный мост, учесть запасы продовольствия. За отказ от работы - расстрел." Перепуганные предатели не посмели ослушаться комиссара-партизана и начали выполнят его приказание, хотя на окраине города были еще немцы. Когда в город вошли части Красной армии, для них уже был выпечен хлеб, организован госпиталь.

Утром 27 декабря т. Макеев привел в город весь свой отряд,который до приезда районных партийных и советских организаций поддерживал здесь четкий революционный порядок.

Вот такие две разные истории освобождения города Лихвина от немецких войск.

На кладбище города есть братская могила с мемориалом в которой захоронены 75 бойцов Красной армии погибших при освобождении города Лихвин. Правда, согласно документам, не все они погибли непосредственно при освобождении города, многие погибли в других местах и госпитале, но здесь были захоронены.

Отступая из города немцы сожгли несколько домов, семьям погорельцев предоставили коммунальные квартиры с подселением в одноэтажном частном доме. Этот дом был конфискован у старосты, прислужника фашистов, который был наказан по всей строгости военного времени.

Сразу после освобождения района началось восстановления разрушенного хозяйства: промышленности, железнодорожного транспорта, сельского хозяйства. Уже в январе 1942 года шахты стали давать уголь, так же согласно данным газеты "Черепетская коммуна" от 2 января 1942 года начал работать Ханинский чугунолитейный завод, 1 апреля Митинский завод. С 6 февраля в городе Лихвине приступила к работе швейная мастерская выполняющая заказы для фронта и для гражданского населения. 10 января 1943 года в Лихвине состоялся районный слёт пионеров на котором всех учащихся призвали к помощи трудящимся в подготовке к весеннему севу заключавшейся в сборе золы, удобрений, птичьего помета, верхушек клубней картофеля на семена, провести работу по сбору металлолома. Так же оказать помощь в учебе октябрятам и отстающим ребятам.

Ребята работали на полях и во время каникул летом разбрасывая навоз и собирая колосья. Так же окрестные колхозы были ориентированы на выращивание не только зерновых, но и овощей: моркови, свеклы, картошки.

В октябре 1942 года обком ВЛКСМ призвал к сбору средств на эскадрилью боевых самолетов назвав её в честь юного героя Советского Союза Саши Чекалина. По всей области призыв дружно подхватили местные молодежные органы, газеты и агитаторы. Школьники, комсомольцы, рабочие, служащие и колхозники перечисляли деньги на постройку самолетов. Черепетский район не остался в стороне поддержав сбор средств. И уже в январе 1943 года необходимая сумма была собрана, а в феврале эскадрилья самолетов "ЛА-5" имени Александра Чекалина была передана фронту. На этих самолетах воевали интернациональные испанские летчики. Сперва они защищали небо недалеко от Тульской области, затем убыли на "Курскую дугу"

Имя героя вело людей на ударный труд ради победы над врагом. Стих Памяти героя. (газета "Коммунар" 23.02.42). В феврале 1942 года жители Лихвина собрались на митинг и приняли решение именем героя в городе назвать площадь Свободы (бывшая Торговая, позже Соборная), возле которой впоследствии возведут памятник Александру Чекалину, а так же местную среднюю школу, в которой он учился. (Газета "Коммунар" 08.02.1942 год). (Хочу заметить, что о переименовании города речи не шло, тем не менее:).

"15 февраля 1944 года Президиум Верховного Совета РСФСР постановил переименовать Лихвин - районный центр Черепетского района Тульской области в город Чекалин, а Черепетский район в Чекалинский". Вот опубликованный указ в газете "Коммунар" 26 февраля 1944 года и в газете "Черепетская коммуна" 2 марта 1944 года. Этим же указом из Черепетского района был выделен Ханинский район, с центром в рабочем поселке Ханино.

В июле 1945 года в Чекалине, на Оке приступили к постройке гидроэлектростанции. Постройка шла очень медленно и туго, так как не хватало строительного материала и оборудования, а самое главное денег.

После изгнания немцев с территории района началось восстановление курорта "Краинка" и до 1947 года он работал как санаторий общего типа. С 1947 года курорт снова делают профильным, а так как планируется создание водохранилища для ГЭС, то во избежание возможного затопления зданий и оборудования на нижней площадке, где были грязевое и водолечебное отделения, начался перенос лечебного комплекса на территорию парка. К весне 1951 года вновь смонтировали сеть водоснабжения и канализации, устроили новую котельную для подачи подогретой минеральной воды в процедурные кабинеты и грязевую кухню. В парке разбили новые аллеи, высадили более 2000 лип.

21 марта 1951 года уровень воды в Оке повысился на 6 м. 40 см. Деревянный мост смыло и долго еще действовал только паром.

В 1949 году на реке Черепеть началось строительство Черепетской ГРЭС, новый посёлок электростанции был назван Суворовским, по названию станции Тула-Лихвинской узкоколейной железной дороги – Суворово. 12 августа 1954 года рабочий посёлок Суворовский был преобразован в город районного подчинения Суворов.

28 февраля 1958 года город Суворов становится районным центром, Ханинский и Чекалинский районы были преобразованы в Суворовский. К этому району и был присоединен город Чекалин. В следствии этого все административные структуры были перенесены из Чекалина в Суворов, таким образом город Чекалин потерял всякую значимость в новом районе, что привело к его постепенному упадку.

Вообще в Тульской области есть только три района куда входят сразу два города - это город Советск (1954 года постройки), Болохово (ставший городом с 1943 года) и Чекалин.

После вхождения в Суворовский район, в Чекалине были перестроены молокозавод, промкомбинат производивший детское и постельное белье, леспромхоз. А в 1959 году в двух двухэтажных корпусах на улице Чекалина, организован детский санаторий "Чайка".

В сентябре 1958 года в сквере города Чекалина установлен памятник герою Великой Отечественной, герою Советского Союза - Саше Чекалину.

15 сентября 1961 года в районной газете "Новый путь" вышел историко-географический очерк директора Суворовской восьмилетней школы И. Юлина "Прошлое и настоящее Суворовского района". Оглядываясь с нашего времени на эту статью - очень занимательное чтение.

Долгое время жизнь в городе протекала своим неторопливым, незаметным путем. Прошла оттепель, застой, перестройка, а Чекалин остался таким же как и после войны. В 70-х годах 20 века были построены: новый низководный мост (который затапливает каждую весну при разливе Оки и жителям приходится добираться в Суворов делая крюк в 50 км. через Перемышль, или на лодке по быстрине разлившейся Оки), пристройка к школе (новые классы и спортивный зал), здание почты (взамен сгоревшей прежней), дом культуры (в Стрелецкой слободе) и возле него оборудован стадион (с футбольным полем и баскетбольными щитами, взамен торговых прилавков), перестроен детский садик (на том же месте где и был прежний, новое двухэтажное здание).

Но вот пришли лихие девяностые годы и что-то хрустнуло в экономике страны.

Это отразилось и на жизни маленького городка. Закрылся санаторий (оздоровление детей стало нерентабельным), остановился молокозавод, дольше всех держались леспромхоз, специализирующийся на вырубке деревьев, и промкомбинат. Но и они не смогли выдержать под натиском экономических тисков. В городе больше почти не осталось собственного производства. Немного воспрял Чекалин в начале нынешнего века, когда мэром стал Николай Иванович Романов. При нем было построено несколько двухэтажных домов, приехали переселенцы из Казахстана и вдохнули в город новую, молодую жизнь, были заасфальтированы некоторые дороги. Но на этом все и остановилось.

Теперь здесь другой мэр и в городе опять застой.

Теперь здесь другой мэр и в городе опять застой.

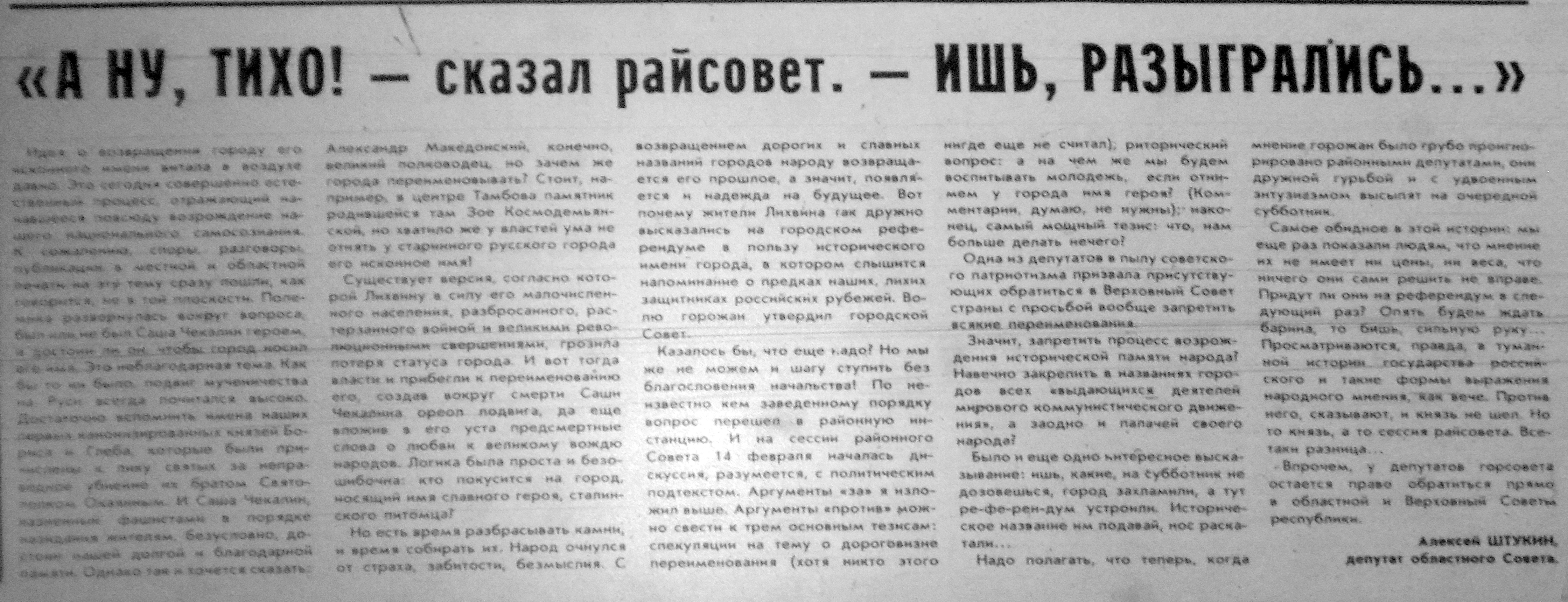

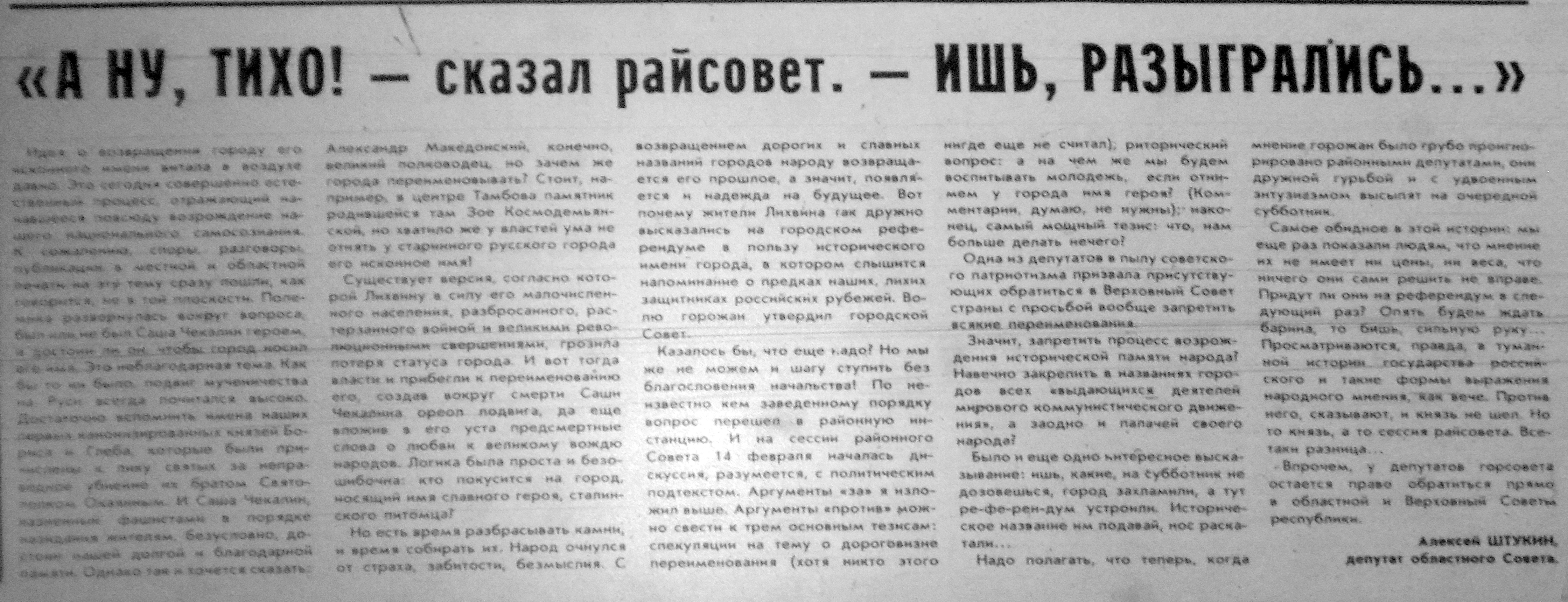

Была попытка обратно переименовать Чекалин в Лихвин. Еще в 1988 году началась дискуссия о возвращении исторического названия городу. Чекалинский горсовет в ноябре 1990 года провел референдум среди жителей, подавляющее большинство которых высказалось за переименование. 31 января 1991 года Чекалинским горсоветом приняло решение просить Суворовский райисполком о возвращении городу исторического названия - Лихвин. Депутаты проголосовали 16-за 1-против. Но в феврале 1991 года сессия Суворовского райсовета не утвердила решение Чекалинского горсовета.

В городе снова переименовали часть улиц, вернув им историческое название. Улица Революционная стала Спас-Введенской, Коммунистическая стала Калужской, Урицкого стала Белевской, Григория Штыкова стала Набережной. Однако улицы Чекалина, Чувашова, Ленина, Красная названий не поменяли.

18 марта 1993 года недалеко от села Николо-Гастунь летчики тульского вертолетного полка расстреляли 250-тонный понтон, отбитый напором паводковых вод от железнодорожного моста города Белёва. Понтон несло вниз по течению реки Оки, он зацепился, но проскочил над затопленным автомобильным мостом села Береговое. Но ввиду того, что на понтоне размещался копр для забивания свай, имелась вероятность, что он может зацепиться и повредить пролет железнодорожного моста близ города Чекалина. Было принято решение затопить понтон. Военные сбросили 200 боевых неуправляемых снарядов и 20 ракет, но понтон еще ночь продержался на плаву, сбил линию электропередач в 10 кВ и затонул в Оке в 4 км от села Николо-Гастунь. Газета "Молодой коммунар" 23.03.93.

Я въехал в Чекалин (Лихвин) со стороны города Суворова. Еще издали, на высоком левом берегу Оки, открылась панорама прелестного маленького городка, в глубине которого сияет купол церкви, а на господствующей над городом высоте возвышается вышка какого-то мобильного оператора сотовой связи.

Переехав низенький мост через Оку, я оказался в начале крутого подъема. Такое ощущение что за четыреста с лишним лет восточный въезд в город так и не изменился, разве что плату за подъем не взимают, да мост построили несколько в стороне и подъем стал чуть положе. Далее меня встретила стела извещающая что я пересек границу и нахожусь в пределах города. На живописном берегу установлен памятник Чекалинцам (Лихвинцам в то время) погибшим освобождая нашу Родину во Второй мировой войне. На ней фамилии 173 человек и памятник скорбящей женщине, которую утешает солдат. Отсюда открывается удивительный вид на Оку и ближайшие равнинные поля.

Дорога поднимается все выше, и вот, я оказываюсь рядом с первой улицей города - это улица Новая, не знаю действительно она новая или просто так назвали, но на ней возвышается довольно большой кирпичный коттедж, остальные дома одноэтажные и некоторые деревянные. Поднимаюсь далее по улице Красной до пересечения с улицей Володарского. Здесь видна желтая газовая труба, по всему городу брошены воздушкой трубы подающие в дома природный газ. И здесь же, на перекрестке, я встретил давно не виданную мной водоразборную колонку. По улице Володарского сплошь частная застройка, правая часть улицы заасфальтирована, а на левую видно денег не хватило. Еще пройдя по улице Красной я снова оказался на перекрестке, здесь бабушки торговали яблоками. На перекрестке стоял указательный знак на Суворов и на Орел.

Улица пересекавшая мой путь называется Калужская, так как по ней проходит дорога на Калугу. На улице Калужской находятся основные учреждения города Чекалин: это двухэтажный детский садик (чистый и ухоженный, утопающий в зелени с пересохшим детским бассейном-лягушатником и навесом под которым свободно стоят детские колясочки.); двухэтажное здание почты на её стене

висит телефон, здание администрации; (с клумбой во дворе) на крыше развивается официальный флаг России ; и здание школы; (со спортивным залом и школьным автобусом, который собирает детей с окрестных сел и деревень), через окно виден класс заполненный почти полностью. На стене школы есть мраморные дощечки с именами четырех героев Советского Союза учившимися в ней. Улицу Калужскую пересекает улица Чувашова, асфальта на неё видно совсем не хватило, с одной стороны насыпан

щебень, а с другой обычная грунтовка. Перед перекрестком стоит старинный деревянный дом с резными наличниками, а за перекрестком вообще сруб из бревен, на высоком каменном фундаменте.

Улица пересекавшая мой путь называется Калужская, так как по ней проходит дорога на Калугу. На улице Калужской находятся основные учреждения города Чекалин: это двухэтажный детский садик (чистый и ухоженный, утопающий в зелени с пересохшим детским бассейном-лягушатником и навесом под которым свободно стоят детские колясочки.); двухэтажное здание почты на её стене

висит телефон, здание администрации; (с клумбой во дворе) на крыше развивается официальный флаг России ; и здание школы; (со спортивным залом и школьным автобусом, который собирает детей с окрестных сел и деревень), через окно виден класс заполненный почти полностью. На стене школы есть мраморные дощечки с именами четырех героев Советского Союза учившимися в ней. Улицу Калужскую пересекает улица Чувашова, асфальта на неё видно совсем не хватило, с одной стороны насыпан

щебень, а с другой обычная грунтовка. Перед перекрестком стоит старинный деревянный дом с резными наличниками, а за перекрестком вообще сруб из бревен, на высоком каменном фундаменте.

Улица Калужская выходит к центру города, где располагается главная площадь окруженная с трех сторон старинными купеческими домами, а с четвертой стороны сквер. Возле площади сохранилось здание где некогда располагался уездный комитет партии рабочих и солдатских депутатов, о чем извещает соответствующая

вывеска. (а еще ранее располагалось казначейство, после, в советский период, районный банк, райисполком, начальные классы Чекалинской школы). Главная площадь имеет, посередине, маленький сквер где окруженный низкой изгородью и большими елями располагается памятник вождю мирового пролетариата - Владимиру Ильичу Ленину. В правой руке Ильич держит скомканную газету (наверно с последними тезисами), а левой придерживает полу пиджака, со стороны сердца. Напротив памятника Ленину располагается

сквер с мемориальным памятником Александру Чекалину и могилами за ним. В этих могилах похоронены: Григорий Штыков и Дмитрий Клевцов, Александр Чекалин, Радзивилко Семен Васильевич и Чувашов Семен Иванович. В левой части сквера, огороженное невысоким заборчиком, место казни Александра Чекалина (дерево на котором он был повешен упало, но камень

с надписью о сем печальном событии сохранен). Сквер представляет собой тихое и печальное место.

вывеска. (а еще ранее располагалось казначейство, после, в советский период, районный банк, райисполком, начальные классы Чекалинской школы). Главная площадь имеет, посередине, маленький сквер где окруженный низкой изгородью и большими елями располагается памятник вождю мирового пролетариата - Владимиру Ильичу Ленину. В правой руке Ильич держит скомканную газету (наверно с последними тезисами), а левой придерживает полу пиджака, со стороны сердца. Напротив памятника Ленину располагается

сквер с мемориальным памятником Александру Чекалину и могилами за ним. В этих могилах похоронены: Григорий Штыков и Дмитрий Клевцов, Александр Чекалин, Радзивилко Семен Васильевич и Чувашов Семен Иванович. В левой части сквера, огороженное невысоким заборчиком, место казни Александра Чекалина (дерево на котором он был повешен упало, но камень

с надписью о сем печальном событии сохранен). Сквер представляет собой тихое и печальное место.

За сквером проходит улица имени героя Советского Союза Александра Чекалина. Эта узкая и тихая улочка, по ней мирно разгуливают куры, пересекает весь город, начинаясь от берега Оки и заканчиваясь у дома культуры города Чекалина. На ней располагается отделение сбербанка, четыре магазина и рынок (состоящий из одного небольшого прилавка). Так же около площади располагаются жилой дом (это был "новый" корпус детского санатория "Чайка" отданный под жилье для переселенцев) и

одноэтажное здание (где располагаются: парикмахерская, ремонт и пошив одежды, ремонт обуви, ритуальные услуги, фотомастерская и химчистка) о чем рассказывает соответствующая табличка, а ранее была аптека. Во время войны в этом здании располагалась немецкая комендатура.

Далее, по улице Калужской, находится "новый" микрорайон. С одной стороны она застроена зданиями конца 19 века (к некоторым из них прилеплены безобразные деревянные пристройки. Здесь располагается кулинария (кажется закрытая навсегда). Раньше в нём на первом этаже была столовая, а на втором квартиры, а еще раньше в этом здании располагалась типография и здесь с 1918 по 1930 год печаталась местная газета "Коммуна", с 1930 до 1950 года газета "Черепетская коммуна", а с 1952 по 1958 год газета "Чекалинская правда". На другой стороне улицы современные добротные двухэтажные кирпичные жилые дома. Из-за них причудливо выглядывает купол Свято-Введенской церкви расположенной, по странному капризу архитектора,

на улице Ленина (асфальта на которую тоже пожалели). Кстати на перекрестке улицы Ленина и Калужской, на доме №41, до сих пор остался аншлаг со старым названием улицы - Коммунистическая, вот такая преемственность, века соседствуют рядом друг с другом.

На самой окраине, в конце улицы Калужской, находится закрытый молокозавод. Вывеска о санитарной обработке автомашин висит на воротах до сих пор. За ржавыми и загнутыми воротами видно производственное здание и, на заросшей травой площадке, лежат большие железные баки. Рядом с молокозаводом, вписана в территорию его ограждения, на самом краю города, над высоким обрывом, стоит маленькая часовенька

интересной архитектуры.

И вроде нет в ней ничего затейливого, но уж очень здорово и необычно смотрится она над обрывом. Внутри часовни располагаются какие-то ящики и доски.

Потолок часовни весь закопченный, видимо мусор, который складывали внутри, время от времени поджигали, какие-то негодяи. Наружная дверь, с улицы Калужской, замурована красным кирпичом, частично заложены некоторые окна. С территории молокозавода часовня смотрится более презентабельно, почти так же, как и столетие назад. Двери часовни располагались напротив друг друга и, получается, что часовня была проходной, но находилась она на отдалении от казарм.

Территория бывшего молокозавода сильно заросла и разгромлена, хотя местами попадается асфальт. Сохранилась автомобильная рампа с бочками для молока. Прямо за часовней находится погреб, у меня сложилось впечатление, что его использовали в качестве холодильника, для хранения готовой продукции, внутри пусто, темно и закопчено. Между производственным зданием и погребом, прямо на земле, большая куча угля, по видимому топливо для котельной завода. Внутри молокозавода все разгромлено и, частично, растащено, но не совсем все. Мне кажется, что на заводе порезвились хулиганы, кругом поломано, разбито, нагажено, сожжено, но не все утащено, даже цветмет. Примером может служить цех внутри молокозавода, где спокойно остались 6 огромных ванн, для приема и смешивания молока, сделанных из чего-то цветно-металлического, да и вообще на всей территории молокозавода снаружи и изнутри довольно много валяется уже металлического лома. По разгромленной лаборатории можно судить о выпускаемой заводом продукции. В ней остались металлические ящики с советскими молочными бутылками и треугольной бумажной советской упаковкой молока. Молоко, кстати, изготовляли по ГОСТ 13277-79. Так же обнаружен прислоненный к стене красный флаг на самодельном древке, по видимому раньше он развивался на стене или над проходной молокозавода.

По улице Калужской дорога серпантином. спускается в глубочайший овраг и, извиваясь, поднимается по другой его стороне. Почти в овраге находится редкое, по нынешним временам, здание общественной бани, с мужским и женским отделением соответственно. На другой стороне оврага располагается подстанция, питающая электричеством город.

Прямо за ней стоит знак - конец населенного пункта Чекалин. Отсюда открывается незабываемый вид на Свято-Введенскую церковь. Чуть поодаль указатель до Перемышля 34 км. до Калуги 59 км. (как-то ехал из Калуги в Чекалин, так вот отмахал, по показаниям спидометра 93 км, и не встретил НИ ОДНОГО указателя на Чекалин).

Примерно в 1,5-2-х км. в сторону Перемышля, за поворотом Оки, находится древнее городище "Дуна". Вернее находилось когда-то. Сейчас это просто высокий (если не сказать высоченный) обрывистый берег Оки обильно поросший кустарником и деревьями. Впрочем часть занята сельскохозяйственным полем. На круче растут деревья, а под ней течет река. Вдалеке виден нынешний Чекалин. За прошедшие столетия воды Оки сильно подточили обрывистый берег и он осыпается в реку. В настоящее время от крепостного вала древнего городища остался только внешний контур, со временем обрушится и он.

Впрочем вернемся в город. Итак по улице Калужской, поднимаемся на горку и дойдя до перекрестка поворачиваем налево. Это улица Ленина. Странно, обычно в городах улица имени вождя мирового пролетариата является главной улицей города, здесь не так. Улица Ленина одна из самых маленьких улиц города Чекалина. Но, пожалуй, она наиболее функциональна для городка. На самой её окраине, ближе к Оке, находится маленькая больница. Это довольно старинное двухэтажное здание дореволюционной постройки из красного кирпича и белого известняка. На его фронтоне есть вывеска "Лихвинская больница". Скорее всего раньше между этими фразами было слово "уездная", но потом его убрали. Она состоит из самого больничного корпуса и окружающих его одноэтажных деревянных палат барачного типа. Около входа в больничный корпус висит мемориальная доска где указано что этот корпус построен по проекту уездного врача Лисицына Федора Ивановича работавшего в нем с 1905 по 1937 год. Над входом расположен небольшой балкончик, а около здания несколько высоких елей. Палат для больных всего три, но используется только две, один из корпусов закрыт на замок. Так же за основным зданием есть еще один недостроенный панельный корпус. Сзади больницы располагается поликлиника. Это белое одноэтажное здание с соответствующей вывеской над входом. А еще дальше котельная которая эти корпуса и отапливает. Затем маленькая дорожка пересекает глубокий овраг, через который видна Ока и выходит на уличу Чекалина. Здесь проходит узенький перешейк через овраг на Соборную гору.

Соборная гора расположена на возвышенном месте, на берегу Оки. Она представляет собой ограниченную с двух сторон оврагами, а с третьей рекой площадку овальной формы размером примерно 90 на 120 метров обильно поросшую деревьями. Отлоги горы ступенчатые и видны валы. Со стороны города (улицы Чекалина) раньше был деревянный мост, но в 19 веке его заменили насыпью. Тогда же на Соборной горе был организован бульвар, где лихвинцы гуляли и отдыхали (по вечерам играл оркестр местной пожарной команды и проходили спектакли). Второе название Соборной горы - "Козий остров", скорее всего это название было дано после революции 1917 года, когда бульвар для гуляний был заброшен и зарос кустами и травой, на нем пасли домашнюю скотину.

Стоя на перешейке ведущем на Соборную гору и глядя на огромные овраги окружающие её и образующие рвы, огибающие крепость с двух сторон, возникли вопросы. Сколько же труда было положено для отрытия этих рвов? И еще вопрос, куда девали вынутую землю? Получается что землей вынутой со рвов отсыпали территорию Соборной горы, выравнивая её, увеличивая территорию и круто поднимая над береговой линией. Значит где-то там в глубине бугра находятся сваи удерживающие землю и не дающие ей оседать к реке. И, возможно, два подземных хода не копали, а собрали на склоне горы и засыпали землей.